応募終了

Point

解決したい課題

八戸ワインの原料である南郷産ブドウの品質及び収穫量の向上を目指したい。併せて、農家さんのスキルをデータで捉え、把握することで新規就農者への栽培指導に活かし、南郷地域全体のブドウの価値をさらに高めていきたい。

想定する実証実験

南郷地区のブドウ畑に設置したセンサーで気象・土壌のデータを測定し、ブドウの成長、糖度・酸度との関係分析、病害虫の抑制、品質・収穫量向上に役立てられるものか検証。

提案企業に求める専門性

IoTセンサー等を活用した気象データの収集・分析、公開気象データとの関係分析、農業における技術継承プラットフォーム開発に関する知見や実績。

Story

目次

私たちの取組「八戸ワイン産業創出プロジェクト」。今年からテーマは「創出」から「振興」へ

ジャズの郷として全国的に著名な八戸市の南部に位置する南郷地区。地域の農業経営を支えていた葉たばこの生産は、国内需要の縮減により生産面積が減少し、地域経済に影響を与えてきました。これに対して、気候と土壌への適応性の高いブドウの生産と国内市場が拡大傾向にあり産業として裾野の広いワイン産業を創出することで、当市の主産業の一つである農業の付加価値を向上させるとともに、地域経済の活性化と雇用の増大に取り組むべく、「八戸ワイン産業創出プロジェクト」を進めています。2025年度(今年度)からテーマを「創出」から「振興」に変え、ワイン産業の振興に力を入れています。

良いワインは良いブドウから

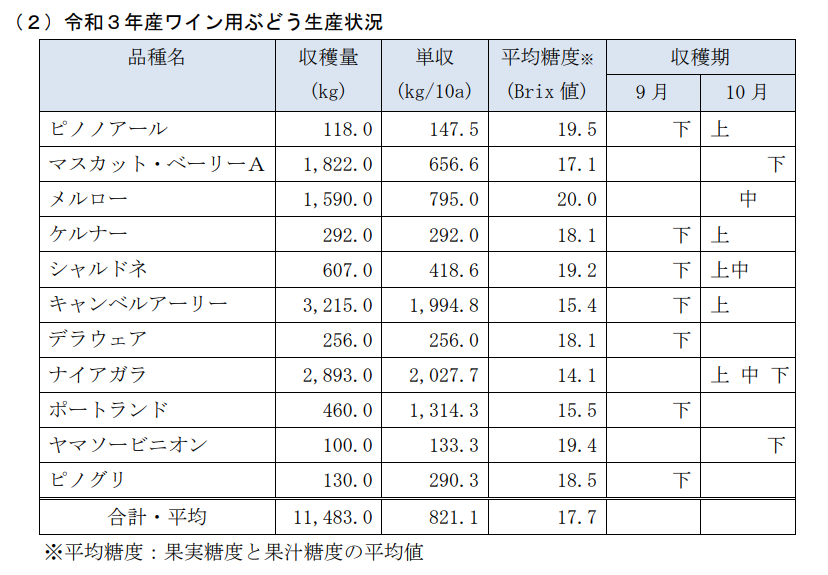

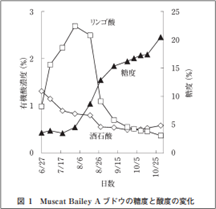

ワインづくりにおいて、大事なことは何でしょうか?「良いワインは良いブドウから」の格言の通り、「醸造用ブドウの品質」がワインの品質を大きく左右します。ブドウは種類ごとに味・風味は様々ですが、ワイン醸造用ブドウにおいてはアルコール度数に直結する「糖度」と風味に作用する「酸度」が非常に重要です。この両者の適切な値・バランスが「品質」に大きく影響します。

ワインの種類にもよりますが、糖度は20~23 Brix、酸度は0.6~0.8%の有機酸濃度がワイン醸造に適しています。糖度は4月~10月の「積算温度」と強い相関関係があり、ブドウの成長・成熟度を予測するうえで重要な指標となります。一方、ブドウの成長に伴って上がる糖度に対し、酸度はある時点から低下していきます。良いワインを造るための良いブドウは、この糖度と酸度の値・バランスが整った時が収穫適期です。現在は各農家さんの長年の経験や感覚的判断に基づいて栽培管理、防除管理、収穫時期の判断が行われており、品質にバラツキがあるのが現状です。

地域おこし協力隊の力を合わせて、農家さんと一緒に新しい挑戦をしたい!

現在、農業経営振興センターでは4名の地域おこし協力隊が、農家さんと一緒に活動しています。これまで、南郷地区のテロワール(ブドウ畑を取り巻く気候・土壌・地形等、自然環境全体のこと)を考慮しながら各種ブドウ品種の栽培を行ったり、農業経営振興センターの技術者による技術指導(栽培管理、病害虫対策・施肥指導等)、高齢化する農家さんの限られた生産力に対しては地域おこし協力隊による作業支援の取り組みを継続してきましたが、品質のバラツキについては根本的な解決ができていません。この状況に対して、今回、南郷地区のテロワールを構成する気候のうち、いくつかの気象データを活用してブドウの品質向上に挑戦したいと考えました。

南郷地区の気象に合ったよりよいブドウ栽培を、デジタルのチカラで探れないだろうか

八戸市の年間平均気温は11.3℃、4月~10月の日照時間は1,174時間、降水量は779mmであり、ブドウ栽培に適しています。しかし、気象庁の八戸測候所は海岸沿いにあり、山間部にある南郷地区のブドウ園地とは20km以上の距離、200m以上の高度差があり、八戸市独特の「やませ(*1)」も考慮すると、気象データの活用を行うためには、まず、南郷地区のブドウ園地での気象データ実測が必要と判断しました。ブドウ栽培は、道一本、川一本隔てるとテロワールが変わりブドウ栽培にも違いが出るため、複数のブドウ園地でIoTによる気象データを測定し、ブドウの生育・成熟状況との関係を分析する予定です。

また、ブドウ園地で測定したデータは、測候所の測定値、農研機構が提供する1kmメッシュデータ、農業経営振興センターで測定している値とも比較し関係を導き出すことで、南郷地区園地で実測せずとも公開データから園地での推測値が算出できるかも検証できればと考えています。

(*1) 主に6月から8月にかけて、北海道や東北地方の太平洋側で吹く冷たく湿った北東の風

今回のプロジェクトを、八戸市の農業DXの入り口にしたい

今回の取り組みは、ブドウ栽培の後期である9月~10月ごろにおける気象データの測定と分析を想定しており、ブドウ栽培期間の部分的なデータ活用の有効性の検証ですが、成功すれば、次年度以降は通年でのデータ活用、経年でのデータ活用、他地域での適用、他作物への適用等、拡張性があると考えています。また、作物の品質向上のみならず、農作業そのものの改善・改革につながっていく農業DXの入り口になると考えています。

南郷地区の農家さんは高齢化が進んでいます。長年の経験に基づき豊富なノウハウ・ナレッジをお持ちですが、気象データをはじめ様々なデータを用いながら形式知とすることで、逆に農家さんに支援できることも考えられますし、新規就農者への技術継承が可能になると考えており、持続可能な農業の実現へ貢献できると考えています。

また、近年の気候変動により、ブドウの種類によっては収穫量が減少しています。データ活用による取り組みは、長期的には、通年のブドウ栽培ノウハウを蓄積し、経年で分析することで気候変動に対するプロアクティブな施策にもつなげたいです。

「ハマる、ハチノヘ。」八戸の魅力の一つとして、八戸ワインが選ばれ続けるように。

八戸市が注力する観光振興プラン(2025~2029)「ハマる、ハチノヘ。」の三本柱の一つが「食のまち・八戸推進」です。美味しいものには美味しいお酒が付きもので、豊富な食のコンテンツのひとつとして八戸ワインが選ばれ続けていけるように、まず一歩、皆さんと一緒に踏み出したいです!南郷のブドウ畑で、お待ちしています!

Vision

実現したい未来

データ活用により収量増加と高品質なブドウの収穫、計画的・効率的な農作業を共有・実現したい。また、気候変動に対して持続可能なブドウ栽培を実現したい。

得られるもの

農業DXの実証フィールドと成功事例の創出機会

地域農業の課題解決に貢献

高齢化が進む農業分野における新たなビジネスモデルの構築

Outline

実証支援金:最大50万円

実証にかかる実証プロジェクト経費の支払

1件(1課題)あたり50万円(税込み)上限

| 背景 |

近年、八戸市では『八戸ワイン産業創出プロジェクト』を推進している。「良いワインは良いブドウから」というワイン造りの格言の通り、ブドウの品質がワインの品質を大きく左右するが、現在のブドウ栽培は各農家の経験に基づき行われており、品質と収穫量にバラツキがある。特に収穫時期には、糖度と酸度のバランスを見ながら適時に収穫する必要があるが、農家さんの感覚的な判断に基づき収穫が行われており、データ的な裏付けは十分にない状況にある。さらに、感覚的なものであるがゆえに高齢化する農家さんのスキル継承は困難であり、新規就農者への適切な栽培指導が難しくなっている状況である。 |

|---|---|

| 課題(詳細) |

アルコール度数に直結する「糖度」と風味に作用する「酸度」は、適切な値・バランスが求められる。ワインの種類にもよるが、糖度は20~23 Brix、酸度は0.6~0.8%の有機酸濃度がワイン醸造に適している。糖度と酸度はブドウの成長とともに値が変化していくことが知られており、気象データとの関連についても研究が進んでいるが、現在の八戸では、各農家の経験や感覚のみに基づき生育予測をしながら、栽培管理、防除管理、収穫時期の判断を行っている。現在も基本的な土壌データ(窒素・リン酸・カリ)は取得しているものの、新たに詳細な土壌データや気象データを活用することで、ブドウの品質や収穫量の向上を実現し、また、栽培ノウハウの見える化により農家の作業支援や新規就農者への技術継承に役立てたいと考えている。 また、気候変動により収穫できるブドウ品種、収穫量に変化が表れており、ブドウ栽培を持続可能とするためには、プロアクティブな施策の導出も求められている。 |

| 求める解決策 |

DXで上記課題を解決する提案を期待する。 なお、山間部にある南郷地区のブドウ園地は、海岸沿いある気象庁の八戸測候所とは20km以上の距離、200m以上の高度差があり、八戸市独特の「やませ(*1)」も考慮するとブドウ園地での気象データ実測が必要と判断している。また、ブドウ園地で測定したデータは、測候所の測定値に加え、農研機構が提供する1kmメッシュデータ、農業経営振興センターでの実測定値とも比較し関係を導き出すことで、園地で実測せずとも公開データから園地での推測値が算出できるか検証する。 (*1) 主に6月から8月にかけて、北海道や東北地方の太平洋側で吹く冷たく湿った北東の風 |

| 想定する実証実験内容(詳細) |

南郷地区のブドウ農家さんの協力を得て、複数の畑にIoTセンサーを設置し、土壌や気象データを収集する。 上記のような内容を想定しますが、それ以外にも課題解決の方法があれば広く提案をいただきたいです。 |

| 実証実験成功後の発展性 |

次年度以降、通年でブドウ園地で土壌・気象データを測定。今年度の測定で園地ごとのバラツキが発生した場合は、他の園地にも測定範囲を拡大することも必要。実測・推測によらず、数年間はデータを蓄積し、経年変化を捉えることで、気候変動に対して、栽培品種、栽培方法の変更の試行につなげられると考える。 また、ワイン醸造・ブドウ栽培は全国的に盛んになっているので、他地域、特に後発地域での適用の可能性が考えられる。 |

| プロジェクトの進め方打合せ方法 |

早いタイミングでまず、現地にお越しいただき、相互理解と交流を深めたいです。プロジェクト期間中は週一回程度の打ち合わせ(Zoom等オンラインを想定)で、状況・課題・新たに分かったことの共有を想定しています。また、定期的・節目での懇親会も歓迎で、当プロジェクトに限らず、DX、ITC、デジタル技術関連等、幅広に情報交換いただけますと幸いです。 ブドウ畑に立つと清々しい気分になりますし、プロジェクトで関わったブドウからできるワインは格別な味わいになると思います。 |

| 提供可能なデータ・環境等 |

農研機構の1kmメッシュデータ(研究用途での利用承認済み) |

| プログラム終了後の本格導入 |

実証実験で有効性が確認されれば、次年度に向けて継続的なデータ取得と解析事業実施の調整(予算化、調達)を行う。 |

選考基準・スケジュール・よくある質問など

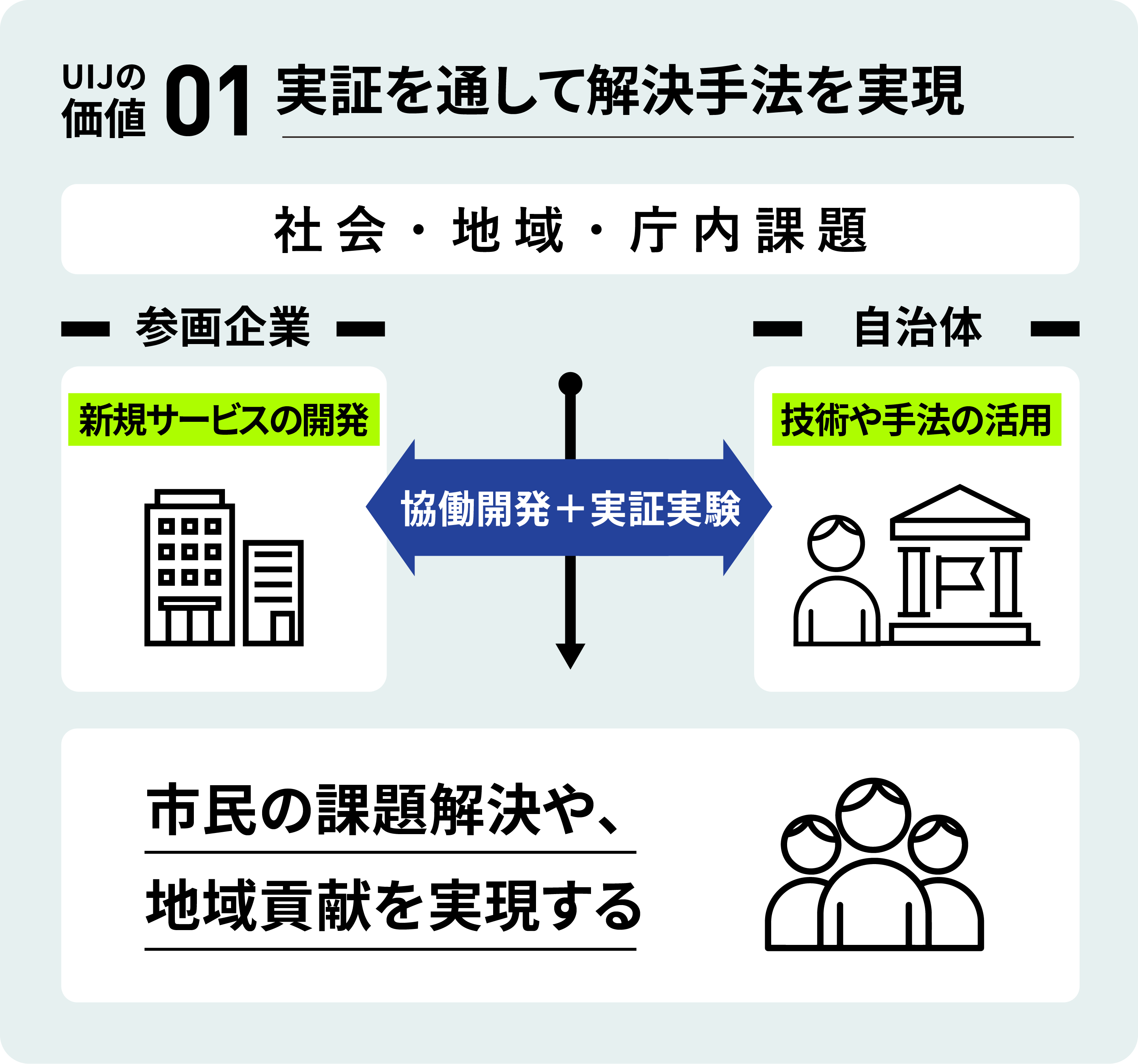

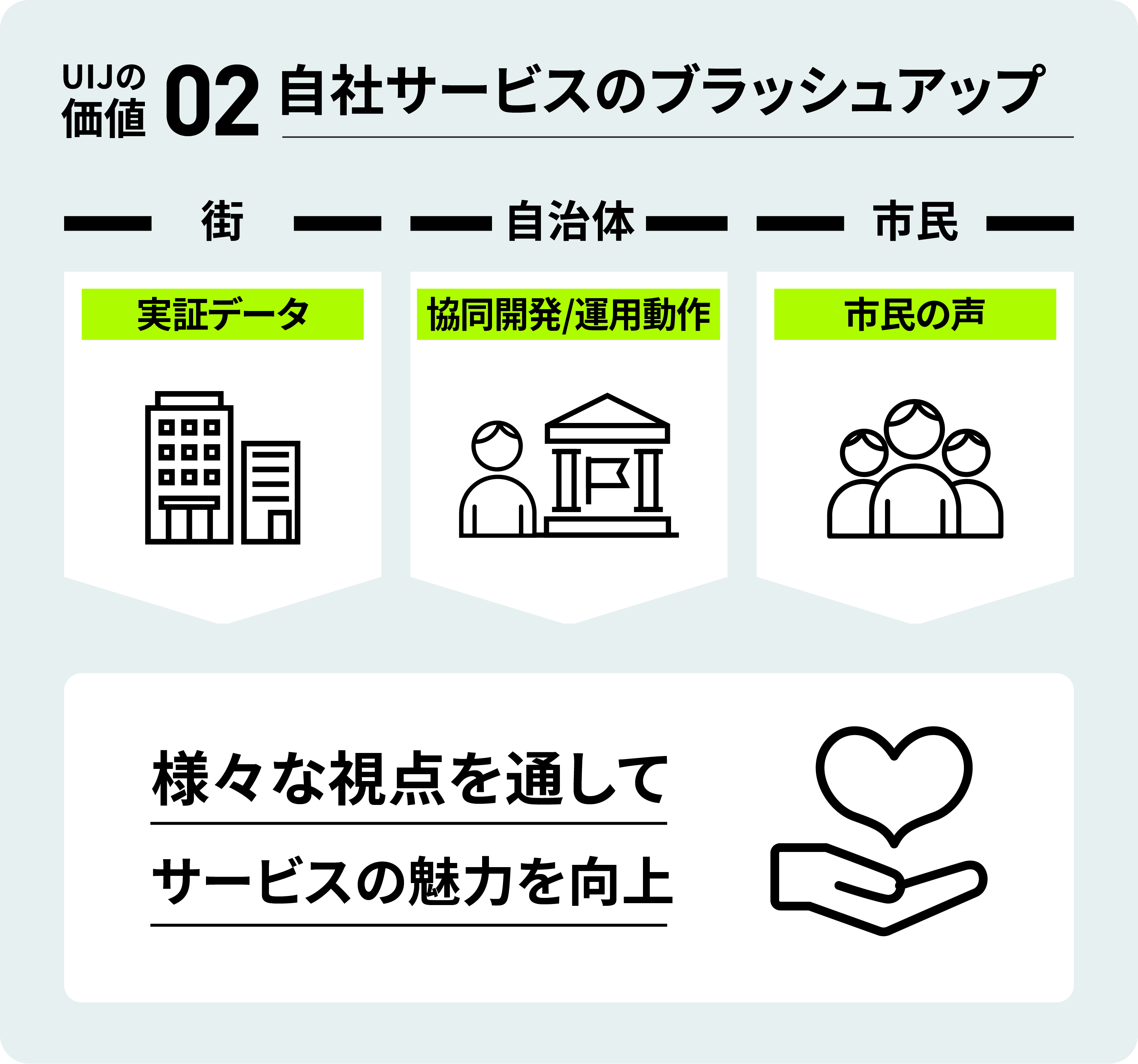

私たちの仕組みについて

想いを持った自治体と

企業が集う場所

Urban Innovation JAPANのプラットフォームを通して、自治体の持つ本質的な課題にアプローチします。自治体と連携したサービスの実証実験を行います。

おすすめの募集中課題

資料請求・新着課題

地域・社会課題解決に繋がる、

本当の意味での地域創生をともに実現しませんか?