応募終了

Point

解決したい課題

八戸市内の町内会活動において、役員などの担い手不足や会員の高齢化、加入率の低下が進み、持続可能な運営が困難になっています。

町内会未加入者に参加を促す仕組みや町内活動へ参加しやすい仕組みづくりを通して、町内会への加入者や活動参加者を増やしたいです。

想定する実証実験

市内のモデル地区を対象に町内会への加入促進や活動参加を促すための新たな仕組みを導入し、その効果を検証します。

具体的には、町内会活動内容の「見える化」やオンラインでの加入申し込み、町内活動への参加希望者のマッチングなどを想定しています。

提案企業に求める専門性

デジタル技術を活用した情報共有やコミュニケーションの促進、または地域活動の企画・運営に関する知見と実績を持つ企業

Story

目次

まるで“ガチャガチャ”!?町内会のメリットと負担感が見えない・・・

町内会長が町内会への加入を勧誘に行くと、こう言われることがあります。

「町内会費を払っても、払った金額以上のメリットが感じられない」

「会費って何に使われてるの?」

「町内会に入ったら、いろいろ面倒な役割を押し付けられそう・・・」

「そもそも、どんな活動をしているのか分からないし・・・」

若い世代や転入者を中心に、町内会に加入するメリットが感じられず、そもそも隣近所との付き合いを望まない人も増えています。

加入すると、「役員をやらされそう」「一度入ったら抜けられないのでは」という声もありますが、こうした不安や疑問を解消するための十分な情報を提供できていません。

メリットも、そして実際に伴う負担も、まるで“フタを開けてみないと中身が分からない”カプセルトイのよう。これでは、誰もが気軽に「参加してみよう」とは思えません。

私たちはこの見えないことによる心理的なハードルを下げることにチャレンジします。

「顔の見える関係」が支える、安全・安心な暮らし

かつて町内会は、地域住民の親睦を深め、ご近所同士が顔を合わせる大切な機会でしたが、最近は「個」が重視され、ご近所づきあいが敬遠される傾向にあります。

しかし、いざという時に頼りになるのは、やはり「ご近所さん」です。大規模な災害が発生した時、一人暮らしの高齢者の見守り、子どもの安全確保など、「顔の見える関係」が、私たちの安全・安心な暮らしを支える第一歩なのです。その重要な役割を、町内会は長きにわたり担ってきました。

存続の危機に立つ町内会 ― データで見る八戸市の課題

しかし今、その町内会が存続の危機に立たされています。

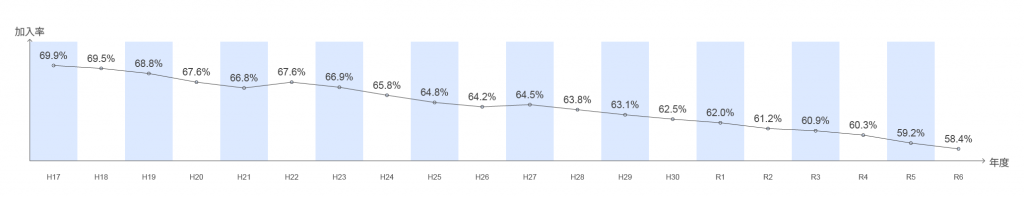

平成17年に69.9%だった町内会加入率は、令和6年度には58.4%まで落ち込んでいます。高齢化による退会や、若い世代の未加入が主な原因です。

市が行った街頭アンケートでは、「年に数回であれば活動に参加できる」と答えた人が一定数いたことから、担い手不足の解消のためには、地域における潜在的な協力者の掘り起こしが必要と考えられます。町内会活動の魅力や必要性が、市民に十分に伝わっていない「見えにくさ」が大きな課題です。

-01-1.png)

町内会活動を持続可能にするために

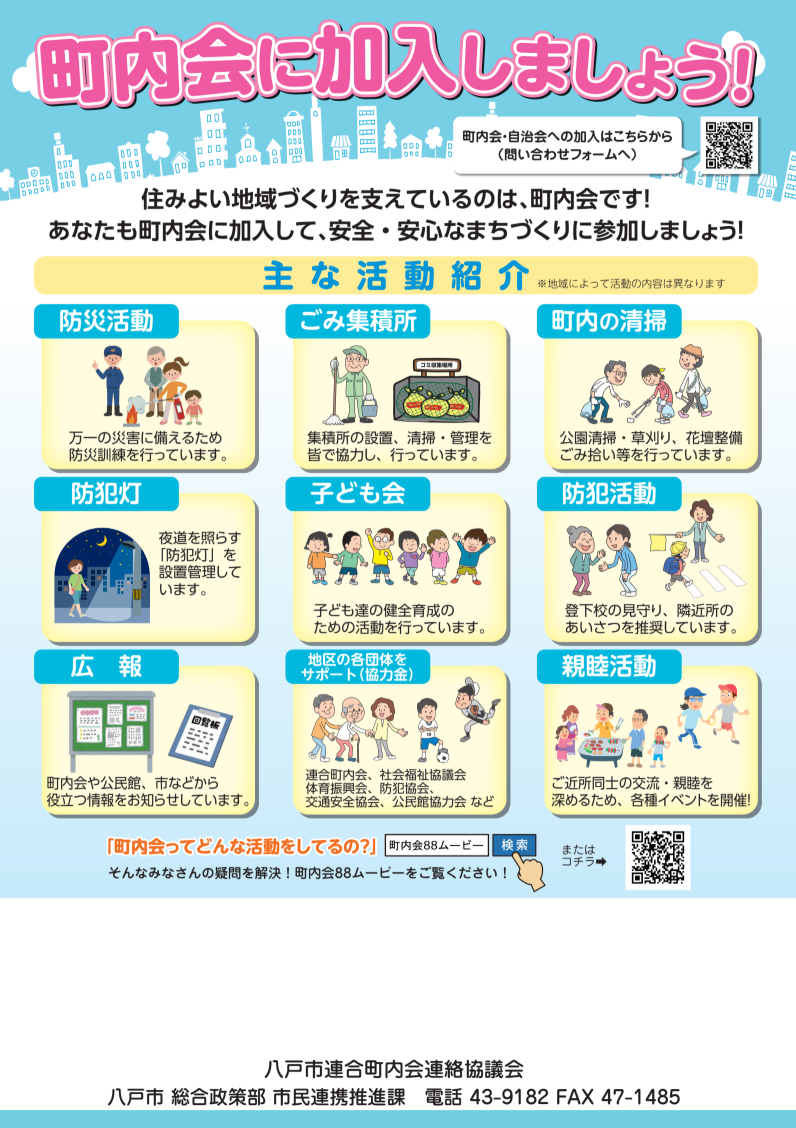

これまで市としては、町内会への振興交付金や補助金制度を設けるなど、経済的な支援を中心に行ってきました。また、加入率向上のため、転入者へのチラシの配布やHPでの情報発信なども行ってきました。しかし、担い手不足という根本的な課題の解決には至っていません。

市が行ったアンケートでは、「会費のコンビニ払いやキャッシュレス決済に対応してほしい」「活動内容をSNSで発信してほしい」といった、デジタル化を求める声が多く寄せられました。

しかし一方で、町内会長からはデジタル化に慎重な意見も聞かれ、市民と町内会長との間に意識の乖離が見られます。

-01.png)

右:町内会長のデジタル機器の所有率と用途

だからこそ、行政が間に入り、町内会長にもデジタル化のメリットを丁寧に説明しながら、誰もが参加しやすい仕組みづくりを市民と一緒に進めたいと考えています。

他都市の視察で刺激を受けた70代後半の町内会長が「LINEをやろう」と発言したことがきっかけで、連合町内会の会長で構成する「八戸市連合町内会連絡協議会」の連絡手段として、LINEのオープンチャット機能を活用することが決まりました。

デジタルの力を活用し、新たな形で町内会を活性化する一歩を踏み出したいのです。

そうだ!「参加しやすい町内会」へ。私たちが描く改革案

私たちはまず、町内会への加入者を増やすこと、活動への参加者を増やすことにチャレンジしたいと考えています。

①町内会加入への心理的障壁や加入手続きの負担感をなくす

・具体的な町内会活動内容や頻度(年間スケジュール)、会費、会員の役割などの町内会情報を見える化

・自分の家がどこの町内会に属するのかがわかるマップの作成・公開

・加入の検討段階や相談、加入手続きなどをオンラインで一貫して行える仕組みの構築による加入手続き負担の軽減 など

.png)

②町内会活動への多様な関わり方を可能にする

・ボランティアなど非会員や町内会外の人が町内会活動へ参加できる仕組み

・「役員はできないけど、年2回の草刈りなら手伝える」「お祭りの日だけなら参加したい」といった人も含めた幅広い層への情報提供とオンライン申込ツールの構築

八戸発!シン・町内会をつくりたい!

戦後の住民自治を支えてきた町内会は今、大きな転換期を迎えています。 このままでは、地域を支える大切な活動が立ち行かなくなるかもしれません。

市が進める協働のまちづくりの大切なパートナーである町内会を、持続可能な組織に変えていく取り組みを、企業の皆さんと一緒に進めたい。住民の皆さんが「参加したい」と思えるような、わくわくする地域活動を生み出したい。

みんなが地域に愛着を持って、笑顔で暮らせるまちの未来を、ここ八戸から共につくりませんか。 熱意ある企業からのご提案を、心からお待ちしています。

Vision

実現したい未来

八戸市内の町内会活動への加入者が増え、地域コミュニティが活性化し、災害時の連携やごみ集積所の管理といった互助活動が持続的に行われる未来を目指します。

特に若い世代の町内会加入や活動参加を促進し、地域活動の活性化につなげたいと考えています。

得られるもの

他自治体や地域への横展開の可能性

認知拡大のための広報面での協力

Outline

実証支援金:最大50万円

実証にかかる実証プロジェクト経費の支払

1件(1課題)あたり50万円(税込み)上限

| 背景 |

町内会は、ごみ集積所の管理や防犯灯の設置、公園の清掃など、地域に欠かせない活動を担っていますが、担い手不足が深刻です。 役員の高齢化が進み、一人の方が複数の役職を兼務せざるを得ない状況にあります。また、回覧板の回付や町内会費の集金など、手間のかかる事務作業があり、班長の負担感が大きくなっています。 若い世代を中心に町内会活動にメリットを感じられず、加入してもらえない状況です。ごみ集積所や防犯灯を非会員も利用できており、会員の間で不公平感が高まっています。 近年、解散を検討している町内会も出てきており、市が進める協働のまちづくりや、住民自治が危機的状況にあります。 市のアンケートでは、市民は町内会のデジタル化の必要性を感じる方が多い一方、町内会長の回答は低調で、一般市民との意識に乖離が見られます。 |

|---|---|

| 課題(詳細) |

町内会による互助活動を持続的にするためには、未来の担い手の確保が必要です。そのために、解決したい課題は大きく2つです。 課題①:町内会加入へのハードルを下げたい 課題②:町内活動の担い手を確保したい |

| 求める解決策 |

町内会への加入者増加と活動の担い手確保を図るため、デジタル技術を活用した以下の仕組みづくりを検討しています。 課題①いつでも、どこでも町内会に加入できる仕組み 課題②:町内会活動への参加者募集とマッチングの仕組み 【補足】 |

| 想定する実証実験内容(詳細) |

1~2の連合町内会単位(複数の町内会で構成される組織)をモデル地区とし、その地区の住民にアプリなどを利用していただきます。未加入者にも利用していただくため、市報やSNS、チラシなどで幅広く周知が必要です。 実証実験は、将来的な本格運用を見据えた調査と位置づけており、効果検証として以下の項目を想定しています。アンケートもアプリ上で行えることが望ましいです。 課題①:加入の促進効果の検証 昨年度の加入者数と比較し、増加するかを検証します。(参考:令和6年度の市HP・メールでの申込件数78件)また、利用者アンケートを通じた効果検証も検討しています。 課題②:活動参加の促進効果の検証 アプリ導入前後のイベント等への参加状況を比較検証します。 |

| 実証実験成功後の発展性 | ・市内全域への展開を推進(単位町内会数:462、連合町内会:38) ・多言語対応による外国人住民の利用拡大(令和7年5月末の外国人住民数1,835人で年々増加傾向、八戸市は県内で外国人住民数が最多の自治体) |

| プロジェクトの進め方打合せ方法 | 市とはメール・オンライン会議でのやりとりを中心に、必要に応じて対面での打ち合せを希望します。 町内会役員や市民へのヒアリングなどは現地での対応を希望します。 |

| 提供可能なデータ・環境等 | ・町内会のデジタル化に関する状況調査報告書(令和6年2月実施) ・町内会に関する街頭アンケート調査結果(令和6年3月、令和7年3月実施) ・実証事業に協力いただけそうな町内会リスト ・町内会加入率推移 |

| プログラム終了後の本格導入 | アプリ活用の効果があると認められ、町内会からのニーズがある場合は、庁内の予算協議にかけた上で予算化の可能性あり。 |

選考基準・スケジュール・よくある質問など

私たちの仕組みについて

想いを持った自治体と

企業が集う場所

Urban Innovation JAPANのプラットフォームを通して、自治体の持つ本質的な課題にアプローチします。自治体と連携したサービスの実証実験を行います。

資料請求・新着課題

地域・社会課題解決に繋がる、

本当の意味での地域創生をともに実現しませんか?