応募終了

岡山市 危機管理室

柔軟な運営体制を構築し、誰一人取り残さない防災を実現したい!

- 採択企業

-

- 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 地域二次救急・災害医療推進講座

Point

解決したい課題

災害時に避難行動要支援者が安全かつ迅速に避難できるために、個別避難計画の作成支援等を行いたい。

想定する実証実験

現時点では以下のような想定をしているが、求める解決策であれば幅広く提案を受け入れたい。

・デジタルツールを活用した、要支援者と支援者(自主防災組織、民生委員等)による個別避難計画の作成支援

Story

西日本豪雨災害の教訓を踏まえて

毎年全国で水害や地震などの大規模な災害が頻発しています。岡山市でも平成30年7月に大きな水害に見舞われ、死者こそ出なかったものの、多くの市民が多大なる被害をこうむりました。私たちは自らのこうした経験や他都市における災害対応の実態に基づいて、避難所の拡充や備蓄物資の充実、職員の災害対応体制の見直し、自主防災組織の結成促進、ハザードマップをはじめとした防災・減災情報のコンテンツや発信手法の充実など、いろいろな防災対策に取り組んでまいりました。

高齢者など要配慮者の迅速な避難の難しさ

一方で災害時に高齢者や障害者といった要配慮者の方々にいかに迅速に安全な場所に避難してもらえるか、という課題は全国の災害現場で今なお顕在化しています。西日本豪雨災害の際、お隣の倉敷市真備町では、多くの犠牲者を出しましたが、その9割が高齢者でした。また令和2年7月に熊本地域を襲った豪雨災害においては、高齢者施設の入所者14名が犠牲になるなど、毎年全国で痛ましい被害が報告されています。

少子高齢化が進む中、人口の約3割を65歳以上の高齢者が占める現状において、全国の大規模災害における死者・行方不明者に占める60歳以上の割合は6割を超えており、大規模災害時において死者・行方不明者を出さないためには、こうした高齢者を含めた要配慮者の避難行動をいかに確実なものにしていくかが重要となります。

地域の支援者と進める個別避難計画の作成についての課題

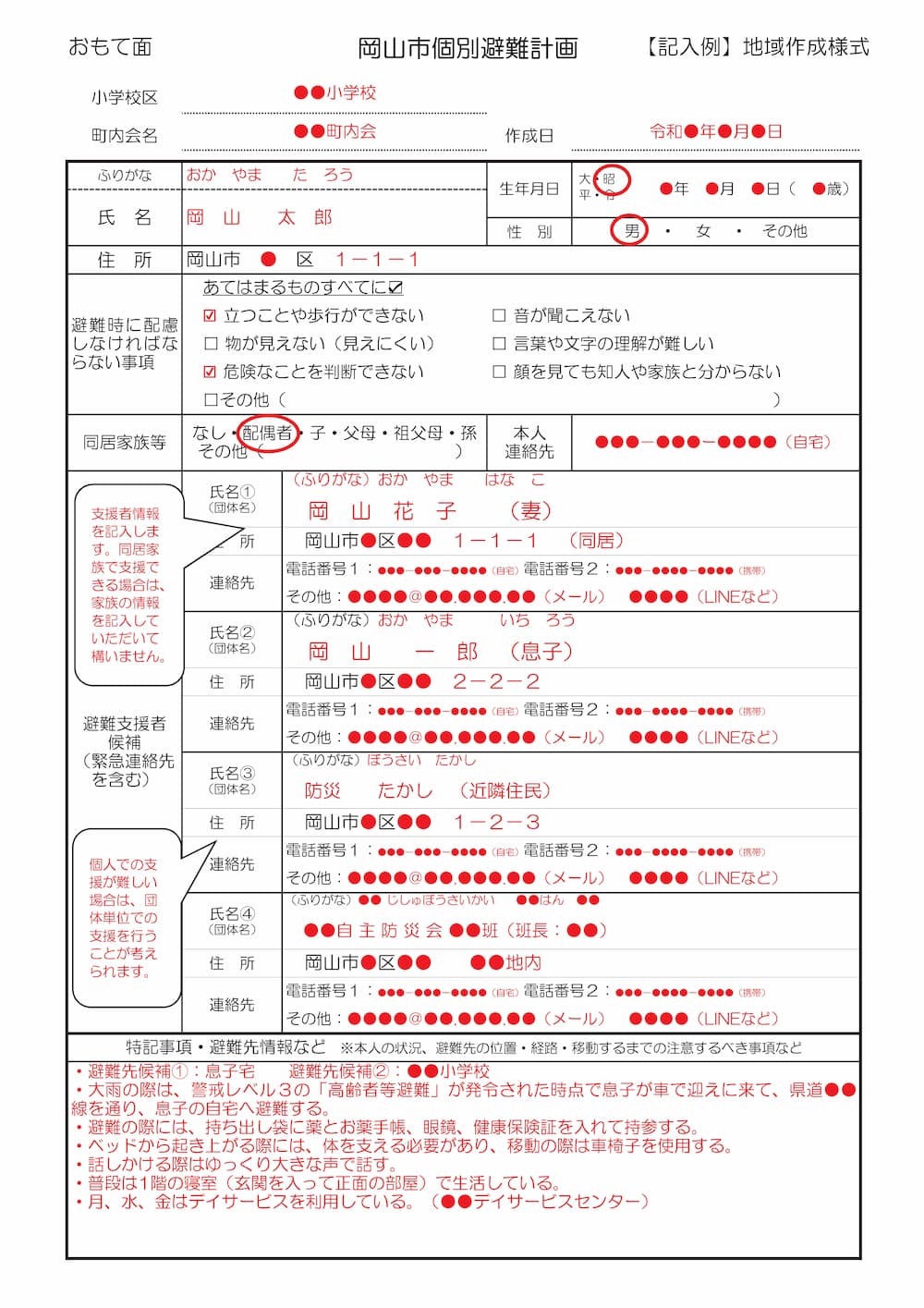

どんな災害からも誰一人取り残さず命を守るため、国は災害対策基本法を改正し、避難行動要支援者一人ひとりの状況に合わせた個別の避難行動計画(個別避難計画)の作成を自治体の努力義務としました。岡山市における避難行動要支援者名簿の対象者は約1万人で、そのうち名簿情報の提供に同意している方は約6,000人程度です。その中でも特に優先度が高いとされる災害リスクの高い地域(①洪水による浸水想定が50㎝以上 ②津波浸水区域内 ③土砂災害警戒区域内)に居住する要支援者の数は約3,400人であり、この方々に対して令和3~7年までの5年程度で個別避難計画の作成を目指しています。

このように大勢の対象者がいるうえに、毎年一定数の対象者の入れ替わりがあるなど、個別避難計画の作成には相当の事務量が見込まれます。このため自治体職員だけではマンパワーが足りないため、この事務には防災と福祉の多方面の関係者や、地域の実情に精通した方々にも関わっていただくことが必要不可欠です。

岡山市でも危機管理室職員が地元に入って、各地区の自主防災組織や民生委員・児童委員、福祉事業者などに対して説明会等を開催し、計画策定の協力をお願いしているところです。岡山市が作成している「地域関係者向け 避難行動要支援者の個別避難計画作成の手引き」にも、個別避難計画について「市町村が、地域の自主防災組織や民生委員・児童委員、医療・保健・福祉の専門職などの関係者と協力して作成する」こととしています。

しかし災害時に体の不自由な高齢者や障害者一人ひとりについて、「誰が」「どこに」避難させるかを計画に明記することを地元の方々に共助(=ボランティア)でお願いするのは非常にハードルが高く、また地域住民サイドもこういった困難な課題について責任の一端を担うことに対して忌避感が強い場合もあり、計画策定は充分に進んでいるとは言えません。

一方で個別避難計画の作成は確かに重要ですが、それはあくまで避難行動要支援者が安全・確実に避難するための手段の一つであり、ゴールそのものではないという考え方もあります。最終目的は、全ての市民が安全に避難できることであり、そのためには色々な手段やプロセスが存在します。個別避難計画はその一環であって、目的そのものではありません。したがって、我々自治体は個別避難計画の作成のみに注力するというよりは、積極的に各種の避難手段を提案し、実際に適応できるような環境整備に尽力すべきだと考えます。

誰一人取り残さない防災を目指して

災害時における要配慮者の避難行動については、当然行政(=公助)で全てをまかなうことは不可能です。もちろん当事者自身や家族(=自助)によるものには限界があり、地域の防災力(=共助)の向上が不可欠です。この自助・共助・公助の歯車がうまく噛み合って初めて、誰一人取り残さない防災は実現されるのだと考えます。

私たちはこういった歯車をうまく回してくれる潤滑油や動力源となるような事業者様からの幅広いご提案を求めています。共に防災に尽力いただける方からのご応募を心よりお待ちしております。

Vision

実現したい未来

要支援者を含む誰一人取り残さない防災を実現したい。

得られるもの

他の自治体での導入

Outline

実証支援金:最大50万円

実証にかかる実証プロジェクト経費の支払

1件あたり50万円(税込み)上限

| 背景 | 災害対策基本法において、個別避難計画の作成は努力義務とされており、町内会(自主防災組織)や民生委員・児童委員、福祉事業者等に対して作成をお願いしている。 |

|---|---|

| 課題(詳細) | 国は優先度の高い避難行動要支援者(災害リスクの高い地域に住んでいる人)について、概ね5年程度(~R7)で計画の作成を求めているが、岡山市では約1割程度しか個別避難計画の作成が進んでいない。 |

| 求める解決策 | ・実際に避難される方や支援する方への直接的なアプローチ ・個別避難計画の策定だけではなく、発災した際に具体的な行動につながる支援 |

| 想定する実証実験内容(詳細) | 現時点では以下のような想定をしているが、求める解決策であれば幅広く提案を受け付けて検討していきたい。 ・困りごとの類型に合わせた必要な支援の整理 ・福祉避難所以外の要支援者の受け入れ可能性の検討 ・地域住民も含めた避難所運営がスムーズになる仕組みの検証 |

| 実証実験成功後の発展性 | 本件についてはどこの自治体においても計画の作成が進んでおらず、効果的な手法については他自治体への横展開も期待できる。 |

| 提案企業に求める専門性 | ・地域に合わせた弾力的な避難所運営の知見 ・地域住民や支援団体へのヒアリング実績 |

| プロジェクトの進め方打合せ方法 | 隔週程度でのオンラインでの打ち合わせ (気象状況等により打ち合わせ時間が確保できない場合もありうる) |

| 提供可能なデータ・環境等 | ・避難行動要支援者名簿 ・支援団体等への仲介 |

| プログラム終了後の本格導入 | 実証実験の結果を踏まえて予算化を検討する。 |

選考基準・スケジュール・よくある質問など

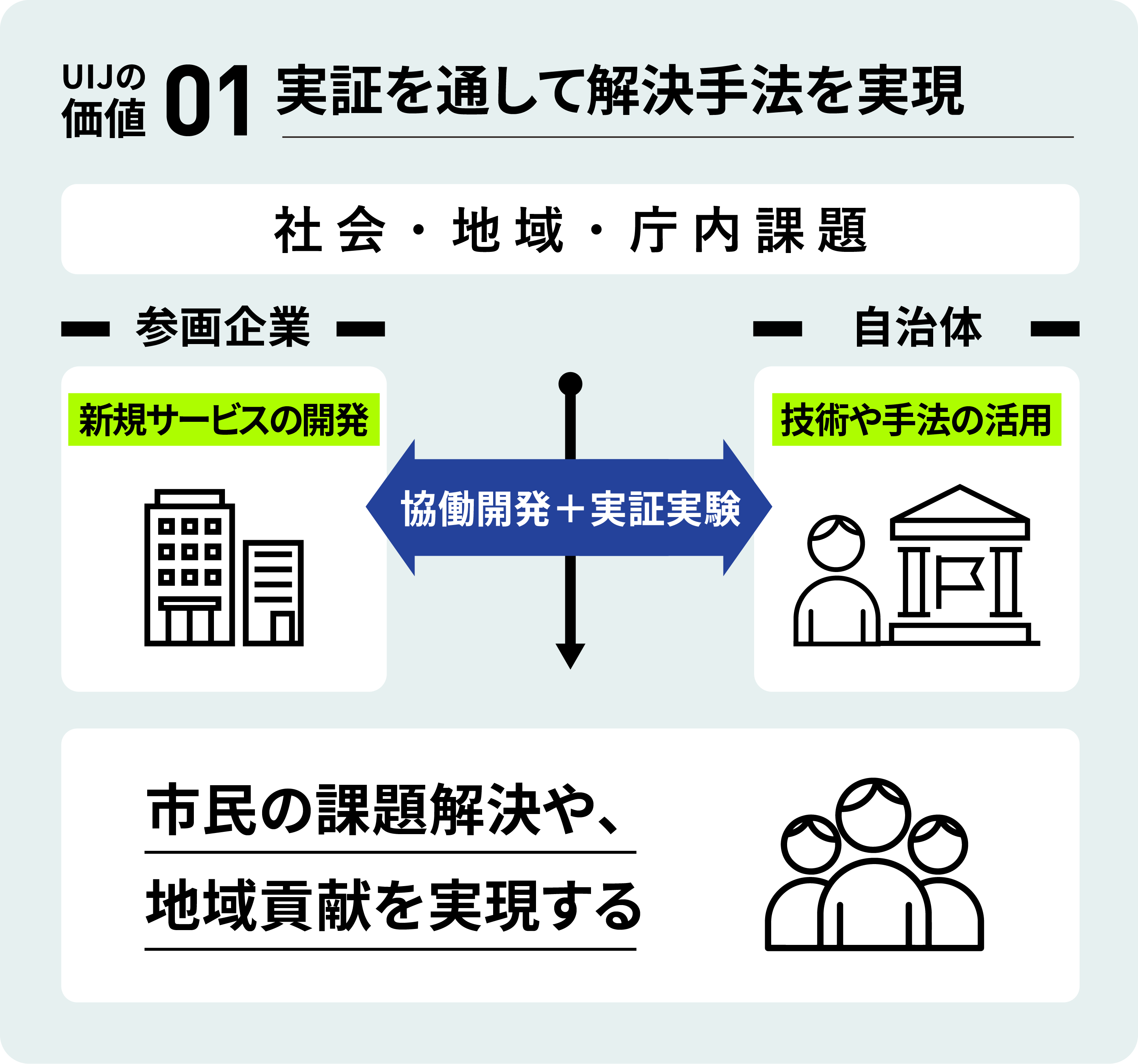

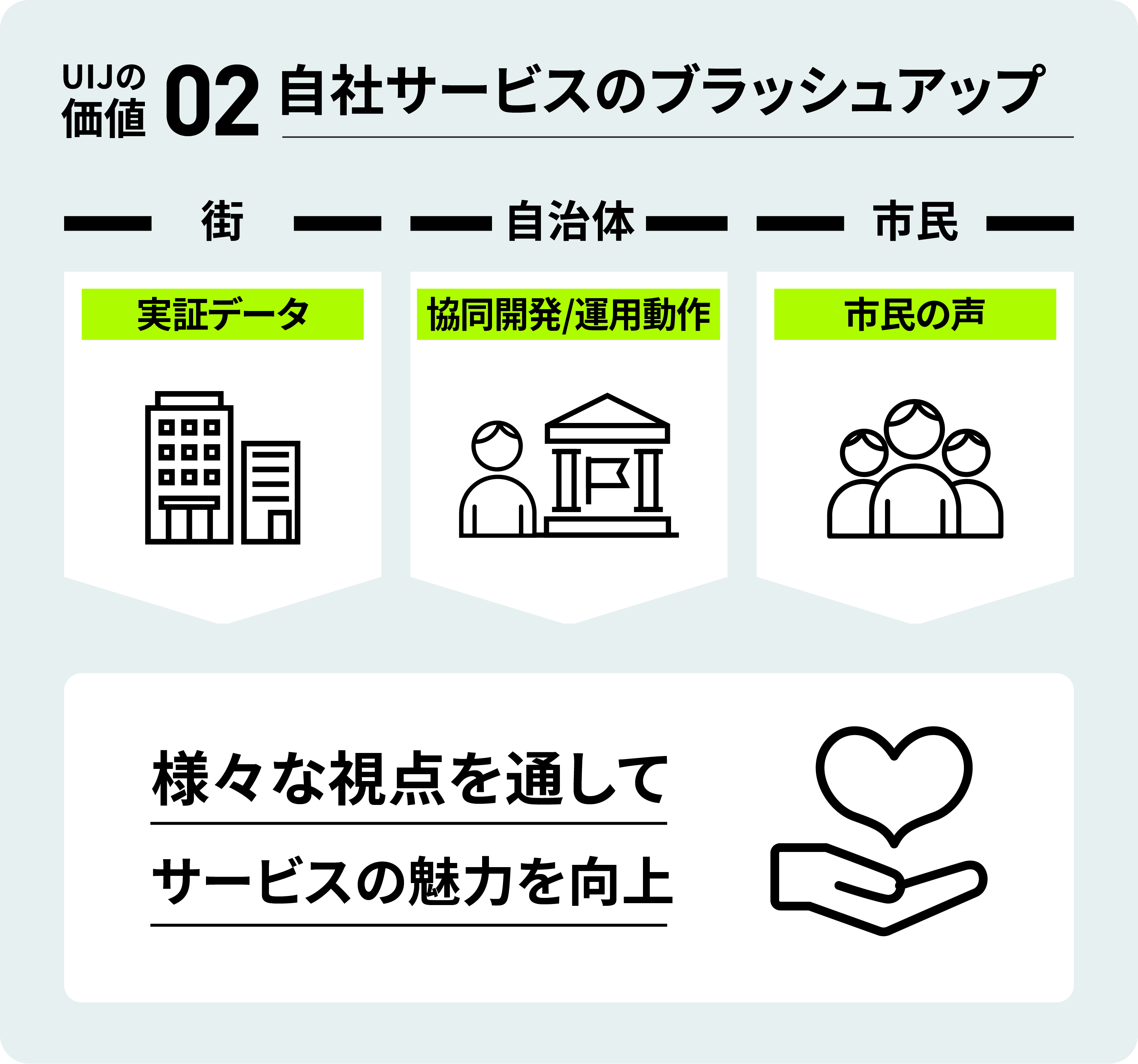

私たちの仕組みについて

想いを持った自治体と

企業が集う場所

Urban Innovation JAPANのプラットフォームを通して、自治体の持つ本質的な課題にアプローチします。自治体と連携したサービスの実証実験を行います。

おすすめの募集中課題

資料請求・新着課題

地域・社会課題解決に繋がる、

本当の意味での地域創生をともに実現しませんか?