応募終了

-scaled.jpg)

Point

解決したい課題

県独自の学習教材「やまプリ」PDF版の課題である、印刷や採点に係るコスト・時間の負担を軽減するとともに、児童生徒への採点結果の速やかなフィードバックを実現したい。

想定する実証実験

「やまプリ」の一部をCBT化する。また、実際に教員や児童生徒に利用してもらい、その後のアンケートで、現状利用しているPDFと比較してのメリット・デメリットを検証する。

Story

目次

1.県内教員の英知を結集して作成された学習教材「やまプリ」

山口県では、個別最適な学びを実現するためのツールとして、小学1年から中学3年までを対象として、国語科、算数・数学科、理科、社会科、英語科についての学習プリント(「やまぐちっ子学習プリント(通称:やまプリ」)を作成しています。山口県の全ての子どもたちの学力向上を図るために、2008(平成20)年から、子どもの実態をよく知る教員が「やまプリ」を作成してきました。15年以上に渡り、延べ600名余りの教員が問題作成に携わっており、現在では、A4シート1500枚を超える問題が蓄積されています。現在、「やまプリ」はホームページにアップされており、PDFをダウンロードして利用することが可能となっています。

.jpg)

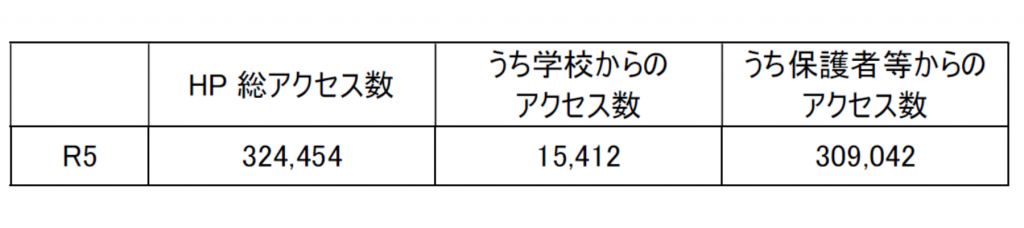

令和5年度の「やまプリ」のHPへのアクセス数は以下の通りです。

しかしながら、PDFだけでは活用方法が限定されているため、CBT化によって、以下のような活用方法を可能にしたいと考えています。

- 「やまプリ」のPDFとCBTのどちらかを、子ども自身が自分に合った方法を選択して学習できる。

- 自動採点機能を導入することで、即座に結果がフィードバックされ、効率よく学習ができる。

- 現状のPDFでは、紙面に限りがあるため、解説を書き込める余白に限界がある。CBT化することで、余白に限界が無くなり、解説を書き加えられる。

- 教育委員会や学校が任意の問題を選択して、習熟度に応じた課題テストなどを効率よく作成できて、子どもたちに配信できる。

このような活用方法を通して、個に応じた学習の充実を図り、全ての子どもの学ぶ意欲の向上、基礎学力や学習習慣の定着を図りたいと考えています。

2.「やまプリCBT」で即時フィードバック、より効率よく勉強できる環境を作りたい!

長年に渡って、県内教員の英知を結集して作成された「やまプリ」は、山口県教育の共有財産です。また、全ての学校で活用され、子どもたちの学力向上を図っていくのに必要不可欠な学習教材として価値を高めています。特に、児童生徒がわからないことがそのままにならないように、学び直しの機会としても活用しており、学力向上に欠かせない学習教材となっています。

主な利用方法としては、教員が印刷をして子どもに配付したり、学習者用端末で閲覧または解答できるようにPDFを配信したりしています。また、児童生徒一人一人に紙ファイルに印刷した問題を綴じてファイリングさせ、計画的に取り組んでいる学校もあります。小規模校であれば、「やまプリ」を印刷してファイリングすることも可能ですが、大規模校になると用紙代のコストがかかってしまうため、印刷することが難しい状況にあります。

また、「やまプリ」に取り組んだ後で、採点が必要となりますが、自己採点もしくは先生方が採点するといったように、結果のフィードバックにかかる時間や負担が大きいことも課題となっています。

3.なぜ今取り組むべきなのか

「やまプリ」の作成を開始した当初は、教員や子どもたちが紙で利用することを前提としていましたが、近年ではAIの教育現場への導入、CBT化の進行などによって、「やまプリ」の利用方法も、社会の進展に合わせて見直していくことが必要であると考えています。市町教委や学校の教員からも、「やまプリ」のCBT化を要望する声もあります。

CBT化が実現すれば、子どもの学習方法の選択肢が増え、取組が充実することで、これまで以上に、学ぶ意欲の向上や基礎学力の向上、家庭学習習慣の定着につながるとともに、教員の働き方改革にもつながることが期待されます。

4.これまで実施してきたこと

山口県では「やまプリ」の取組を核とした施策を、県全域で展開しています。昨年度は、希望する市町教委の指導主事や学校の先生方を対象とした活用研修を開催し、効果的な活用方法の共有を図りました。また、毎年、先生方に協力していただき、新たに問題を作成したり、解答の解説を書き加えたりするなど、より良いものとなるように毎年「やまプリ」の更新を行っています。

先述のとおり、進捗管理が行えるように紙ファイル等でファイリングしていますが、コスト面の課題が残っています。また、解答の解説を書き加える取組も進めていますが、現状では紙面にも限界があるため、十分に書き込むことができないといった課題もあります。

5.「やまプリ」のCBT化を一緒に模索していただきたいです!

「やまプリの一部をCBT化し、PDF版「やまプリ」の課題である、印刷や採点に係るコスト・時間の負担を軽減するとともに、児童生徒への採点結果の速やかなフィードバックの可能性を検証考えています。CBT化によって、紙面を気にせず、解説が書き加えられるようになれば、子どもたちが学習内容をこれまで以上に理解できる教材になると思っています。

今後も、市販のAIドリルやCBTが数多く提供されると思われますが、県内の教員が作成した「やまプリ」を更新していくことは、地域性を考慮した問題作成や、現場の児童生徒のつまずきポイントを反映しながら問題を蓄積できる点で、独自の価値があると考えています。山口県教育の共有財産である「やまプリ」を未来に残していくために、PDFだけでなく、CBT化することによって、子どもが学び方を自身で決定し、全ての子どもの学ぶ意欲の向上、基礎学力や学習習慣の定着を図っていきたいと考えています。

最後になりますが、CBT化するためのノウハウが私たちにはないため、「やまプリ」のCBT化の可能性を一緒になって模索していただける企業さんのご協力をお願いします。

Vision

実現したい未来

「やまプリCBT」によって、県内教員の英知を結集した「やまプリ」が継承され、全ての子どもの学ぶ意欲の向上、基礎学力や学習習慣の定着等を図りたい。

得られるもの

自治体独自で学習プリントを作成している所は多いが、CBTで実施している自治体は少ないため、他自治体への展開が期待できる。

Outline

実証支援金:最大50万円

1件(1課題)あたり50万円(税込み)上限

| 背景 | 山口県では、個別最適な学びを実現するためのツールとして、小学1年から中学3年までを対象として、国語科、算数・数学科、理科、社会科、英語科についての学習プリント(「やまぐちっ子学習プリント(通称:「やまプリ」)を作成し、山口県教育委員会の管理するHPで公開している。 山口県の全ての子どもたちの学力向上を図るために、2008(平成20)年から、子どもの実態をよく知る教員が「やまプリ」を作成してきた。15年以上に渡り、延べ600名余りの教員が問題作成に携わっており、現在では、A4シート1500枚を超える問題が蓄積されている。毎年、先生方に協力していただき、新たに問題を作成したり、解答の解説を書き加えたりするなど、より良いものとなるように努めており県内教員の英知を結集して作成された「やまプリ」は、山口県教育の共有財産であるとともに、子どもたちの学力向上を図っていくのに必要不可欠な学習教材として価値を高めている。 主な利用方法としては、教員が印刷をして子どもに配付したり、学習者用端末で閲覧または解答できるようにPDFを配信したりしている。また、児童生徒一人一人に紙ファイルに印刷した問題を綴じてファイリングさせ、計画的に取り組んでいる学校もある。家庭学習においても、同様に、紙もしくはPDFで利用している。 近年ではAIの教育現場への導入、CBT化の進行などによって、「やまプリ」の利用方法も、社会の進展に合わせて見直していくことが必要となっている。市町教委や学校の教員からも、「やまプリ」のCBT化を要望する声もあり、CBT化が実現すれば、子どもの学習方法の選択肢が増え、取組が充実することで、これまで以上に、学ぶ意欲の向上や、基礎学力の向上、家庭学習習慣の定着につながることが考えられる。また、CBTによって取組状況のデータ管理ができるようになれば、これまでのファイリングに係るコストの削減が図られるとともに、教員による進捗管理が可能となり、きめ細かな学習支援も可能になる。 山口県教育の共有財産である「やまプリ」を未来に残していくために、CBT化を図り、さらなる発展をめざしたい。 |

|---|---|

| 課題(詳細) |

現在の「やまプリ」の主な使い方は、PDFを紙で印刷して書き込んで、自己採点もしくは先生や保護者が〇付けをするというものである。そのため、印刷や採点等に係るコスト・時間の負担がかかっている。また、児童生徒への採点結果や誤答の原因についてのフィードバックにも時間がかかっており、非効率な面が課題となっている。そこで、これらの課題を解決するために、以下のようなシステムが導入できるとよいと考えている。

|

| 求める解決策 |

|

| 想定する実証実験内容(詳細) |

「やまプリ」CBTを開発し、現在利用しているPDFと、CBTの効果の違いについて検証したいと考えている。複数の小・中学校に協力してもらい、学校の授業や家庭学習での利用中の反応の観察や、利用後の教員・子どもたちからのアンケートから効果を検証していきたいと考えている。 |

| 実証実験成功後の発展性 | 令和6年度に、問題の一部のCBT化の効果が認められれば、令和7年度からは残りの問題のデジタル化を進めていきたい。 また、自治体が作成した問題は多く作成されているが、CBTは少ないと思われる。そのため、他自治体にも展開できる可能性が高い。 |

| 提案企業に求める専門性 | CBT化を進めるのに、様々な技術的選択肢やアイデアを提供していただきたい。また、山口県教育委員会と一緒になって、より良い形を考えていただける企業さんを希望。 |

| プロジェクトの進め方打合せ方法 | 定期的な打ち合わせはオンラインで実施可能。ただ、企画開始時や効果検証時など必要に応じて現地参加を希望する(教育現場の視察も含めて、児童生徒にとって効果的なCBT化を一緒に検討していただきたい) |

| 提供可能なデータ・環境等 | これまで作成している問題と解答データ。(PDF、Word、一太郎形式) |

| プログラム終了後の本格導入 | プログラム終了後は、効果を検証し、予算化も含めて導入について検討していく。 |

選考基準・スケジュール・よくある質問など

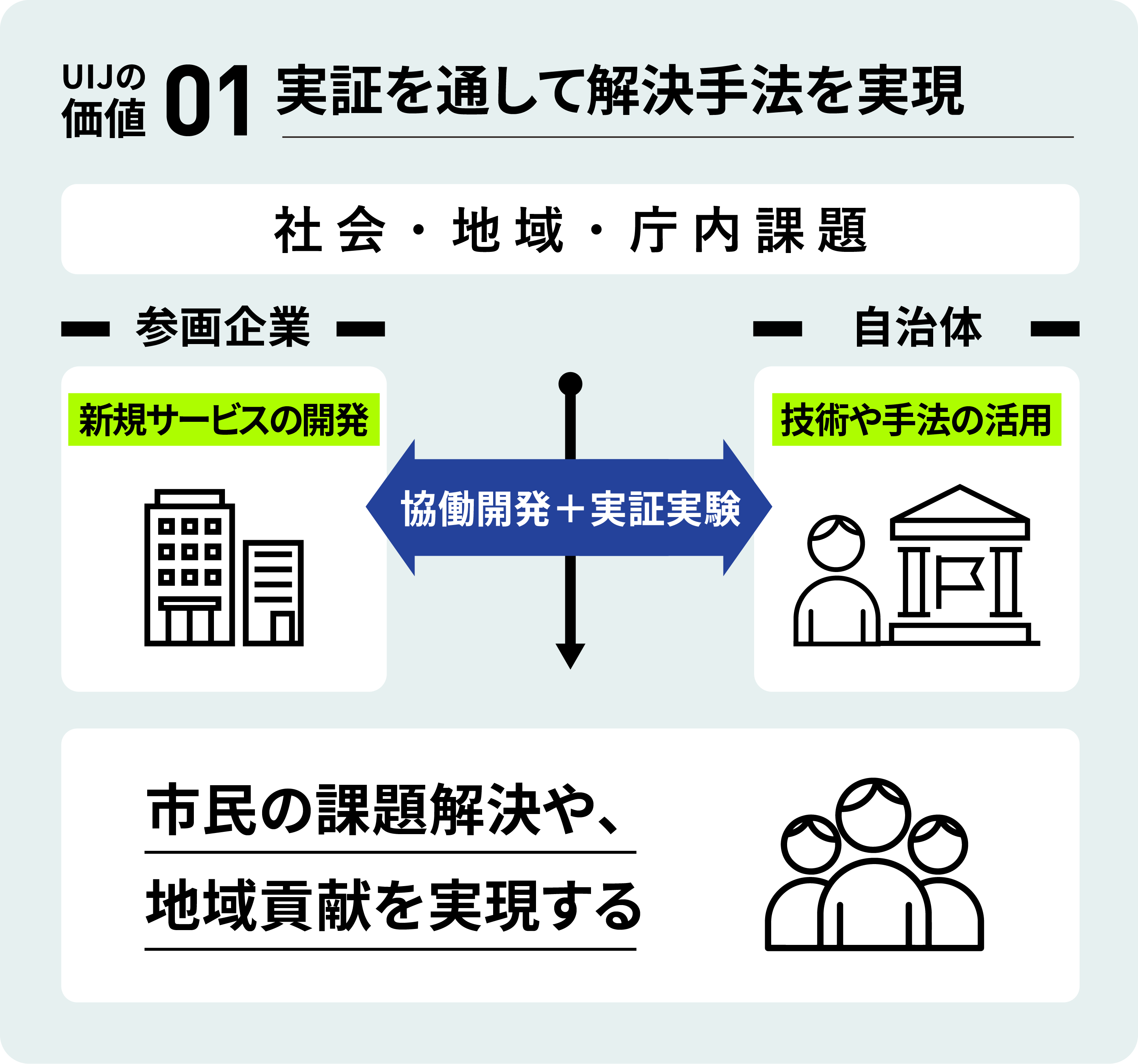

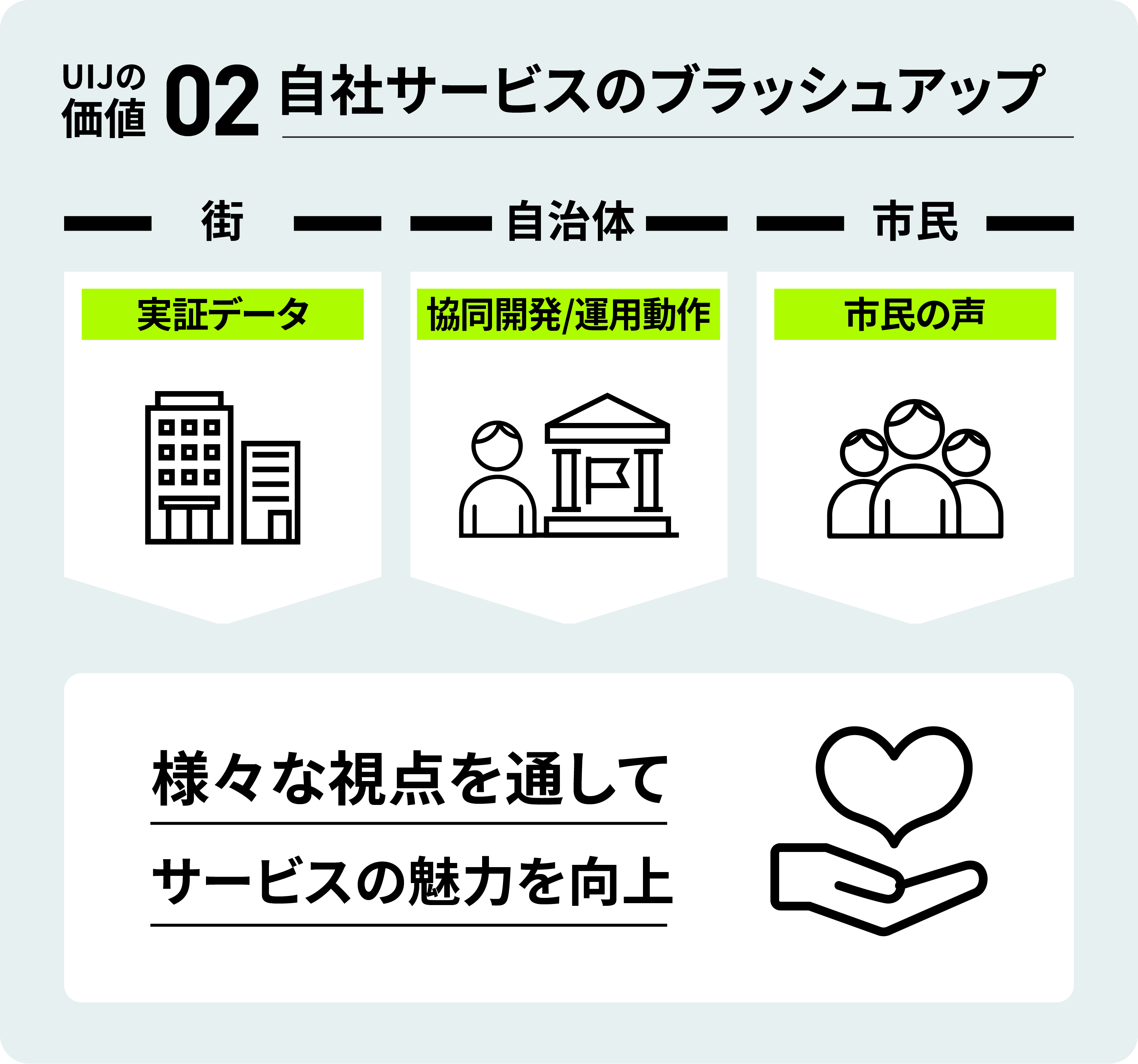

私たちの仕組みについて

想いを持った自治体と

企業が集う場所

Urban Innovation JAPANのプラットフォームを通して、自治体の持つ本質的な課題にアプローチします。自治体と連携したサービスの実証実験を行います。

資料請求・新着課題

地域・社会課題解決に繋がる、

本当の意味での地域創生をともに実現しませんか?