応募終了

Point

解決したい課題

・安全運転管理者等講習の受付時の混雑の解消

・講習修了時の証明書交付時間の短縮

・講習中の受講確認

想定する実証実験

・電子申請で講習の受付を実施(完全予約制)、手数料を電子収納、書類(講習申出書、調査票)を電子上で提出

・最後まで受講した者に対し、電子上で受講証明書をメール送付

・電子申請時にバーコード等を発行し、会場の出入口ゲートで入出状況を管理し、確実に受講した者に対し、受講証明書を電子交付

Story

目次

1.安全運転管理者制度って何ですか。

一定台数以上の自動車を使用する事業所に対して、自動車の安全運転に必要な業務を行わせるために、安全運転管理者、副安全運転管理者を選任させ、事業所等における安全運転管理の責任を明確化するとともに、交通事故防止体制の確立を図ったものです。

2.安全運転管理者等講習を受講する人たち

安全運転管理者講習は、道路交通法第74条の3第9項の規定に基づき実施される講習で、安全運転管理者および副安全運転管理者が年に一度必ず受講しなければいけない法定講習です。

公安委員会が山口県安全運転管理者協議会に委託し、安全運転管理者選任事業所に対し、県内各所で事業所の自動車の安全運転管理に関する講習を実施しています。

現在、山口県には、安全運転管理者は、約6,000人、副安全運転管理者は、約1,000人が事業所から選任されていて、毎年、約7,000人の人が県下の会場(昨年は36会場)で講習を受講しています。

3.安全運転管理者等講習の重要性

令和3年に千葉県八街市で発生した飲酒運転による交通死亡事故をうけ、道路交通法等が改正され、運転前後における酒気帯び確認など、安全運転管理者の業務が新たに追加され、安全運転管理者の選任を怠った自動車の使用者に対する罰則が引き上げられるなど、その業務は社会的にも重要視されています。

山口県においても、安全運転管理者選任事業所は令和3年以降1,000事業所以上増加しており、その講習も充実させることで、各事業所の安全運転管理の意識が高揚し、将来の悲惨な交通事故防止に繋がっていきます。

4.会場講習

会場受講者に対しては受付で、

・提出書類の確認

・山口県収入証紙の提出確認

・講習テキスト等の配布

を行い、講習中は

・提出書類を再確認し、受講終了予定者数を特定

・講習休憩時間に提出書類の訂正をさせる

・会場から出入りしている受講者の確認

・受講証明書(紙)の準備

などを行い、講習終了後は

・10人ずつ呼び出し受講証明書を配布

しており、受講者が多い会場では、受付時間も、受講証明書配布時間も受講者の拘束時間が長くなり、担当者の負担も大きくなっています。

5.受付と終了に時間がかかる・・・

受講者が300人を超えると受付が1時間以上かかり、帰り際の受講証明書配布時間も約30分かかります。

現状のやり方では、受付や受講証明書の配布に時間を要し、拘束時間が長く、受講者の利便性を欠いたものとなっています。

さらに講習中は、昼休みなど休憩時間があり、自由に会場の出入りができるため、講習途中で出入りする者も多く、講習を確実に受講しているかの確認に時間を要しています。

6.オンライン講習の導入

令和2年度は、新型コロナウィルス感染症のため、安全運転管理者等講習を実施することができず、翌年の令和3年度からオンライン講習を開始し、希望者には会場受講ではなく、会場での講習をライブ配信し、自宅や事業所で、オンライン受講できるようにしました。

また、令和5年度からは、受講だけでなく、受付、手数料支払いについてもオンライン上で行えるようになり、オンライン講習受講者に限り、講習受付、講習受講、受講証明書の発行のすべてをオンライン上で行えるようになりました。

7.オンライン化のメリット

オンライン講習の受講率は、例年全受講者の約1割ですが、

・講習開始予定時間からのスムーズなスタート

・講習のスムーズな終了

・後日メール送信される受講証明書の確実な受け取り

により、会場で受講する受講者と比較して、講習時間以外の拘束時間が少なくなっています。

担当者サイドでは、事前に受講予定者の把握が容易となり、講習当日、

・講習会場での提出書類の確認

・山口県収入証紙の提出確認

・講習テキストの配布 等

の対応が減少し、その分受付時間が短縮しています。

残り9割の会場講習においても、受付、手数料支払い、提出書類の確認、テキストの配布、受講証明書の発行をオンラインで行うことで、講習当日の会場での受講者の拘束時間が短縮されます。

受講者は企業の従業員であり、その拘束時間を短縮することは企業の生産性向上にもつながります。

8.安全運転管理者等講習会場の混雑を緩和し、スムーズな受講を!

現状としては受講対象者の約9割が会場受講をしており、まず、オンライン受講と同様に会場での講習受付も電子申請で行い、終了後、受講証明書はメール送付するなど会場における混雑を緩和し、受講者、担当者双方の負担を軽減し、スムーズな講習を実現したいと考えています。

将来的には、ライブ配信する会場受講の場所を数か所に限定して、ほとんどの講習の受付・受講・証明書発行をオンライン化したいと考えています。

法定講習である安全運転管理者等講習の合理化は、全国警察の課題であり、他県でも同じような課題を有していると考えられ、全国への導入にもつながります。

ぜひ、この取組に賛同いただき、私達と共により良い安全運転管理者等講習を実現していただける企業を募集します。ご応募お待ちしています!

Vision

実現したい未来

受講手続きに対するストレスを軽減することで、安全運転管理者の「交通安全をめざそう」という気持ちを減じることがないようにしたい。担当課においては負担軽減で生まれる余裕を講習内容の充実等に充てたい。その結果、受講の効果を上げて、社会全体の交通安全意識の向上に寄与したい。

得られるもの

他県警察においても、法定講習である安全運転管理者等講習を会場で実施している県は多く、同じような課題を有していると考えられ、他県警察への導入にもつながる。

Outline

実証支援金:最大50万円

1件(1課題)あたり50万円(税込み)上限

| 背景 | 安全運転管理者等講習は、「法定講習」として道路交通法で毎年一回の受講が義務付けられているため、毎年一回は必ず受講しなければなりません。山口県では、近年、県内の安全運転管理者選任事業所が増加しており、受講会場も多く、受講人数も増加しているため、スムーズな受講が難しくなっています。 |

|---|---|

| 課題(詳細) | 現状のやり方では以下のような問題点があり、利便性が欠けている。 ・受講者の多い会場では、全員が受付終了し会場に入るのに1時間以上かかる。 ・終了後の混雑を避けるため、10人ずつ呼び出して受講証明書を配布している。 ・予約制度がないため、飛び込みで来る受講者の書類の作成や説明に時間がかかる。 ・講習手数料の徴収は県証紙で行われ、トラブルが多い。 ・講習中は休憩時間があり、自由に出入りできるため、受講の確認に時間がかかる。 |

| 求める解決策 |

デジタル技術により、上記課題を解決し、よりスムーズな講習を目指したい。 |

| 想定する実証実験内容(詳細) | 上記「求める解決策」のうち、限られた実証期間内で実現の可能性と効果を確認できる部分から実証を進めたい。詳細については、事業者側の提案を踏まえて進め方を協議・検討していきたい。 併せて、最終的にはすべての機能が実現できるようなロードマップも含めてご提案もいただけるとなおよい。 |

| 実証実験成功後の発展性 | 安全運転管理者等講習の会場受講の合理化は、山口県警察だけの問題ではなく、全国警察も取り組まなくてはいけない課題であり、本課題に対する取組施策について、従前より効果が高い施策が望まれ、有効性を示せた場合、全国的な導入も期待できる。 |

| 提案企業に求める専門性 | 上記電子申請を実現できるデジタル技術を有する企業 警察の情報セキュリティ対策上、クラウドサービスで個人情報等を取り扱う場合には、原則としてISMAP(Information system Security Management and Assessment Program)クラウドサービスリスト又はISMAP-LIU(ISMAP for Low-Impact Use)クラウドサービスリストからクラウドサービスを選定することが必要となります。 |

| プロジェクトの進め方打合せ方法 | オンライン会議による開催 |

| 提供可能なデータ・環境等 | 講習受講者数など従来の安全運転管理者等講習に関する資料 |

| プログラム終了後の本格導入 | 本格導入の目途が立てば、予算要求を実施予定 |

選考基準・スケジュール・よくある質問など

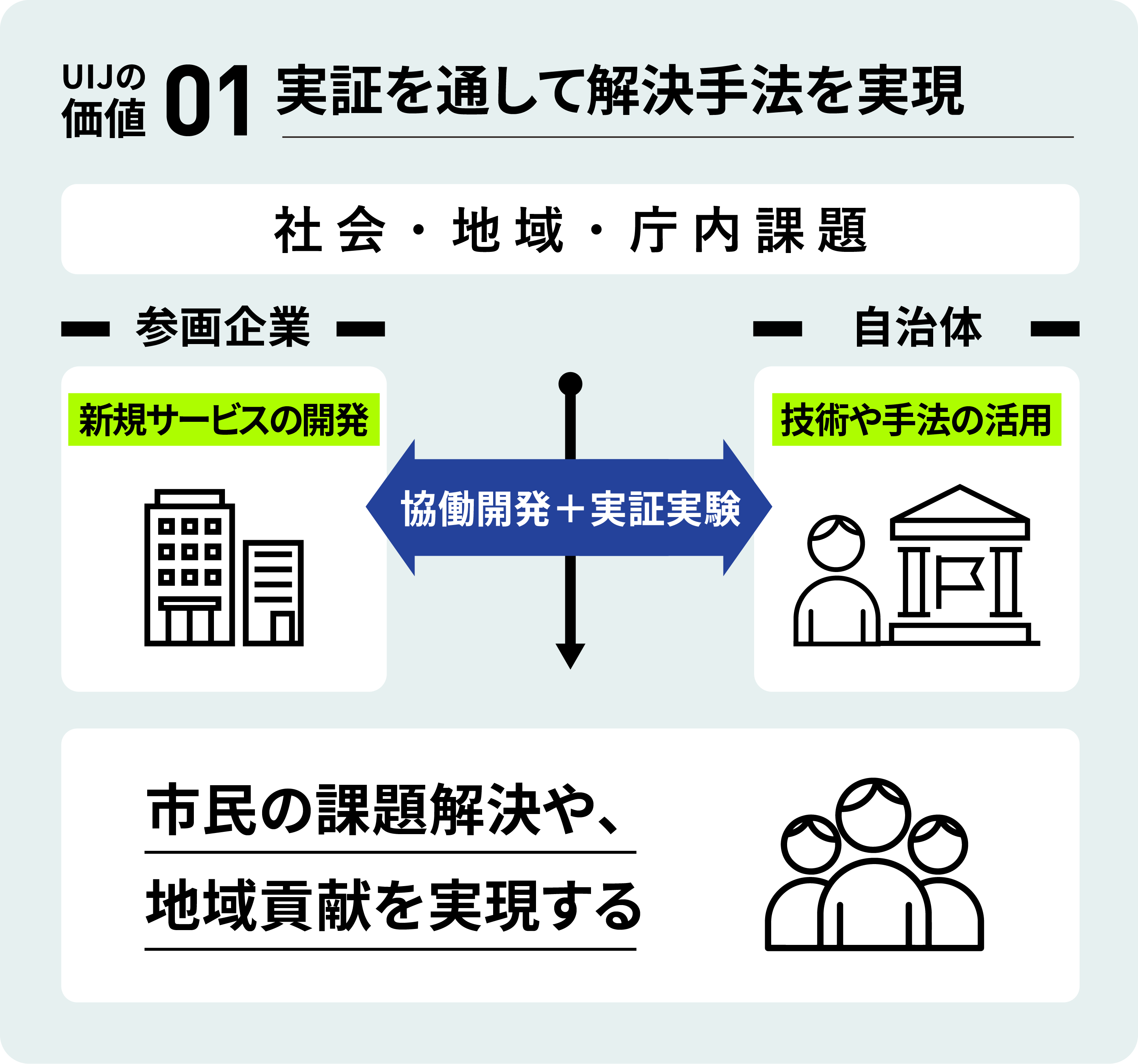

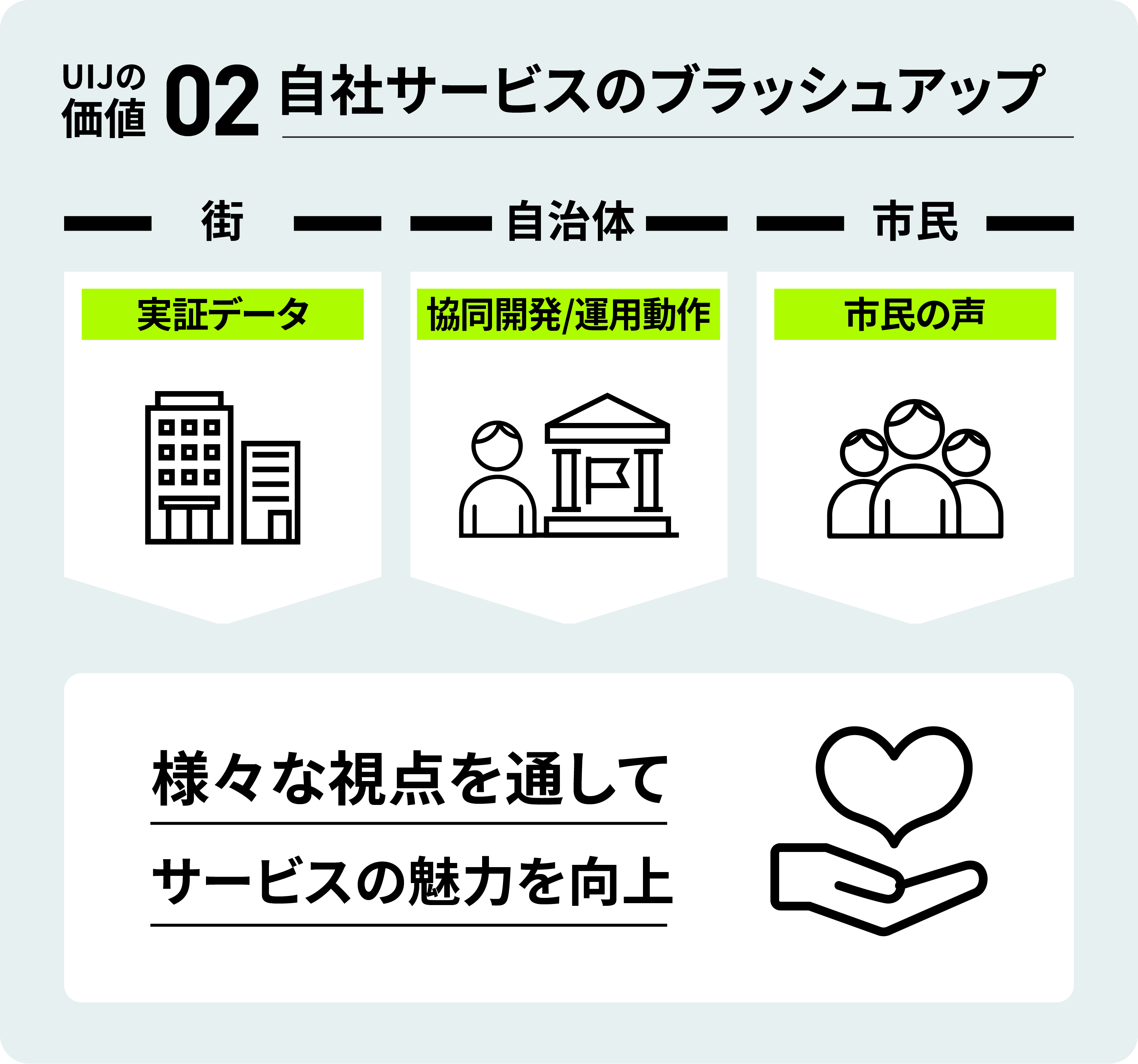

私たちの仕組みについて

想いを持った自治体と

企業が集う場所

Urban Innovation JAPANのプラットフォームを通して、自治体の持つ本質的な課題にアプローチします。自治体と連携したサービスの実証実験を行います。

おすすめの募集中課題

資料請求・新着課題

地域・社会課題解決に繋がる、

本当の意味での地域創生をともに実現しませんか?