応募終了

Point

解決したい課題

公用車を利用する職員にとって、事故発生時の対応や使用時の注意点などがうまく把握できず、公用車の適切な利用が徹底できていない。

想定する実証実験

ICTツールを導入し、事故発生時の対応や使用時の注意点などを把握できる仕組みを構築し、正確な報告書作成や公用車のより適切な利用につなげる。

Story

目次

公用車の使い方や事故発生時の対応などをわかりやすくしたい!

私たち財産管理課では、県庁内の公用車の管理や、公用車の適切な利用促進を図る仕事をしています。公用車の管理業務の一環として、職員が公用車で交通事故を起こした際、事故処理にかかる書類の作成・確認の事務をしていると、書類に記載が求められている情報の不備が多く見受けられます。この情報の不備は事故発生時の対応の不備に起因するものが多く、職員に事故発生時の対応方法を上手く伝えることで、事故報告書の精度を上げ、事務処理を効率化できないかと私たちは考えました。このことは、私たちが、公用車を利用する職員に対して、公用車の使い方をわかりやすく伝えられているか?ということを考えるそもそものきかっけでした。

事故処理の不備とは?

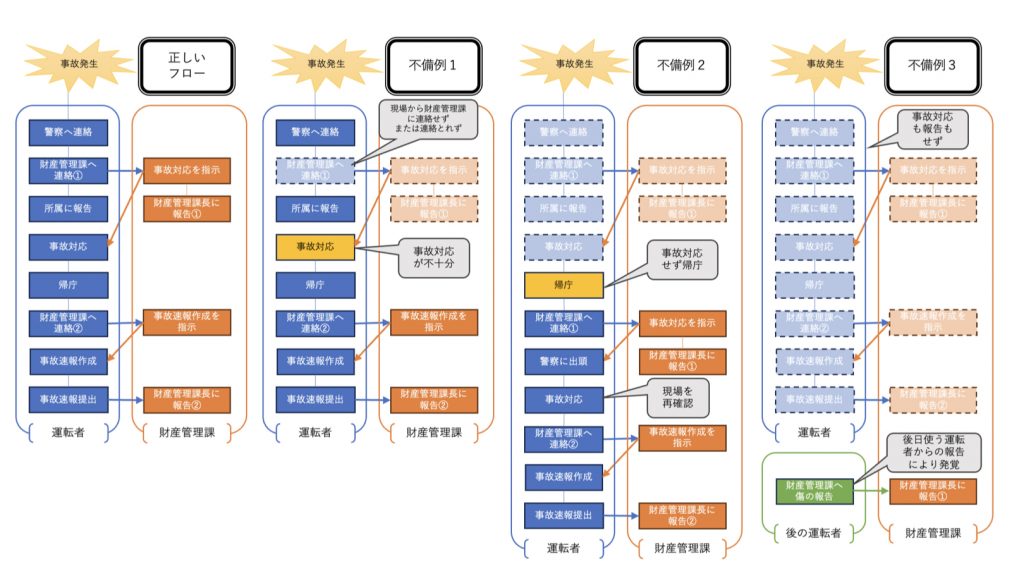

事故発生時は、相手方の連絡先を聞いたり、事故発生場所の確認や現場の写真を撮影したりするなど、様々な情報収集を行い、適切に事故処理を行う必要がありますが、事故処理において想定される不備の例として3パターンが挙げられ、それぞれに以下のような弊害があります。

【想定される不備例1】:現場での情報収集不足

交通事故が発生した際、特に自身が加害者となったときは、「早くその場を終わらせたい」という気持ちなどから冷静な判断ができず、現場の写真や相手方の情報などの情報収集が不十分になる場合が考えられます。この場合、正確な情報を把握することができず、事故報告書も不十分なものとなってしまいます。

【想定される不備例2】:現場での事故処理を後回しにする

軽微な自損事故の際に、現場での事故処理の前に帰庁してしまう場合が考えられます。この場合、改めて現場に行き、所轄の警察署に事故発生の届出をすることになります。帰庁が夕方になると、警察署への届出が翌日となり、その間、事故が起きた車両を利用することができなくなってしまいます。

【想定される不備例3】:現場での事故処理を行わず、財産管理課への報告もしない

車両に軽微な傷をつけるような事故の場合、事故処理を行わず、財産管理課への報告もないことが考えられます。この場合、事故発生自体を把握できず、適切な事故処理ができなくなります。

利用者が公用車の利用方法を知るには・・・

では、上記のような事故処理の不備はなぜ起こっているのでしょうか。原因はいくつかあると思いますが、一つには、公用車を利用する職員が事故発生時の対応について、よく理解しないまま公用車を利用していることにあると考えられます。

現状、事故発生時の対応については、車両利用時に財産管理課から利用者に渡す、鍵を入れたバッグの中に、事故発生時の手順書を入れていますが、事故発生時の対応は通常では必要ない手続きのため、手順書の内容を確認せず、事故発生時には混乱も重なり手順書をよく確認していないという事態になっているのではないかと思われます。

事故処理の場面に限らず、実際、公用車を利用した職員からは、

- 出張先でガソリンが少なくなったのですが、どこで給油すればよいでしょうか。

- 帰りが遅くなりそうですが、駐車場は開いているでしょうか。

- ○○に行きたいのですが、高速道路を利用できますか。

というような声があり、公用車の利用に慣れていない職員には、事故発生時の対応だけでなく、公用車を利用する上で分かりにくいことがいろいろとあるように思います。

ちなみに2023年度のデータでは、本庁の共用の公用車(約24台)を利用した職員数は年間で約800人、年間6回以上利用した職員は約180人(22.9%)となっており、その内、20回以上利用した職員は25人(3.2%)でした。また、利用回数が5回以下だった職員は約600人(77.1%)、その内、1回しか利用しなかった職員は約330人(42.2%)でした。

このデータから見ると、全利用者の半数近くの職員は、1年間で1回しか公用車を運転しておらず、慣れているとは言えない状況です。

利用者にとってわかりやすい案内ツール

そこで、一問一答形式で公用車利用時に注意すべきポイントや事故発生時に取るべき対応の指示が得られ、そこに情報を入力することでメモ代わりになるようなICTツールがあると、公用車を安全かつ適切に利用できるようになるのではないかと考えました。

理想の実証実験

そこで、今回の実証実験で、以下のような機能を備えたICTツールを実証できればと考えています。

- 車両特有の操作方法や、ボタン等の位置、エンジンルーム内の点検対象の位置などが調べられる仕組み

- 運転終了時(車の電源を切った時)に、ルームランプの消灯を確認するアナウンスが流れる仕組み

- エンジン始動時と運転終了時(車の電源を切った時)に、車両の状態点検等を促すアナウンスが流れる仕組み

- ガソリンが半分を切ったら、給油を促すアナウンスが流れる仕組み

- 車両毎の最寄りの給油所の位置が調べられる仕組み

- 時間外の入出庫の方法が調べられる仕組み

- 事故発生時に、事故の内容に応じて行うべき行動がガイダンスされる仕組み

- 事故発生時に、収集すべき情報の把握及び記録を行うことができる仕組み

- 記録した情報を事故報告の作成に生かすこと(自動作成など)ができる仕組み 等

なお、今回の実証実験では、実証実験対象車両の利用者へのアンケートによる定性的評価を考えています。

利用者にわかりやすく安心安全な公用車

多くの車両で導入することができれば、交通事故発生時の正確なデータが多く収集できるようになるかと思います。それをビッグデータとして活用することで、交通事故発生の減少につながる取組につなげられればと考えています。

Vision

実現したい未来

公用車使用時の対応方法をわかりやすくすることで、公用車の安全利用、事故防止、事故発生時の迅速な対応等につなげる。

得られるもの

システム本格導入

愛知県庁以外の行政公用車への導入

一般企業の社用車への導入

Outline

実証支援金:最大100万円

1課題あたり最大100万円を県が負担。

支払いのタイミングは、実証実験が完了し、実証報告書の検査完了後を予定しております。

実証実験に関する経費が100万円を超える場合、超える費用は企業等のご負担になります。

| 背景 | ・県の職員は、業務で公用車を利用する機会がある。 ・重大な事故は発生していないが、公用車の利用により(年間100件程度の)事故が発生しており、修理のための費用が発生している。 ・職員が事故を起こした際は、決められた事項を記載する報告書を作成して報告することが求められている。 |

|---|---|

| 課題(詳細) | ・事故を起こした職員が事故報告書を作成する際、場所に関する情報や相手方の連絡先、現場の写真など、報告に必要な情報収集ができておらず、適切な報告がなされない場合がある。 ・また、軽微な事故の場合、事故処理や事故報告の必要性についての誤認から、事故処理の遅れや事故発生自体の連絡の失念につながることもある。 ・職員によっては公用車を頻繁に利用することはないため、公用車利用時の様々な手続きが分かりにくいといった課題もある。 |

| 求める解決策 | 公用車使用時に、チャットボット等を通して、事故報告時の対応や使用時の注意点などを把握できる仕組みを構築し、正確な報告書作成や公用車の適切な利用につなげる。 |

| 想定する実証実験内容(詳細) | ・チャットボット等を導入したスマートフォンを公用車に設置し、公用車使用時の手順や事故発生時の対応等について職員の理解度を検証する。 ・事故が発生したと仮定した場合の事故報告書の作成について、報告書の正確性の確保や財産管理課での事故報告の処理にかかる時間の短縮につながるかを検証する。 |

| 実証実験成功後の発展性 | 公用車の管理等について課題を抱える他の自治体への展開も期待できる。 |

| 提案企業に求める専門性 | チャットボット等のICTツールの開発ノウハウ |

| プロジェクトの進め方打合せ方法 | オンライン会議の対応可。必要に応じて対面も可能。 |

| 提供可能なデータ・環境等 | ・2023年度財産管理課貸出車両運転記録(運転者、運転日時(出発時刻、帰庁時刻)等) ・2019年度以降の財産管理課貸出車両事故情報(事故発生日、態様、被害状況 等) |

| プログラム終了後の本格導入 | 実証効果が認められる場合は、将来的な導入を検討する。 |

選考基準・スケジュール・よくある質問など

私たちの仕組みについて

想いを持った自治体と

企業が集う場所

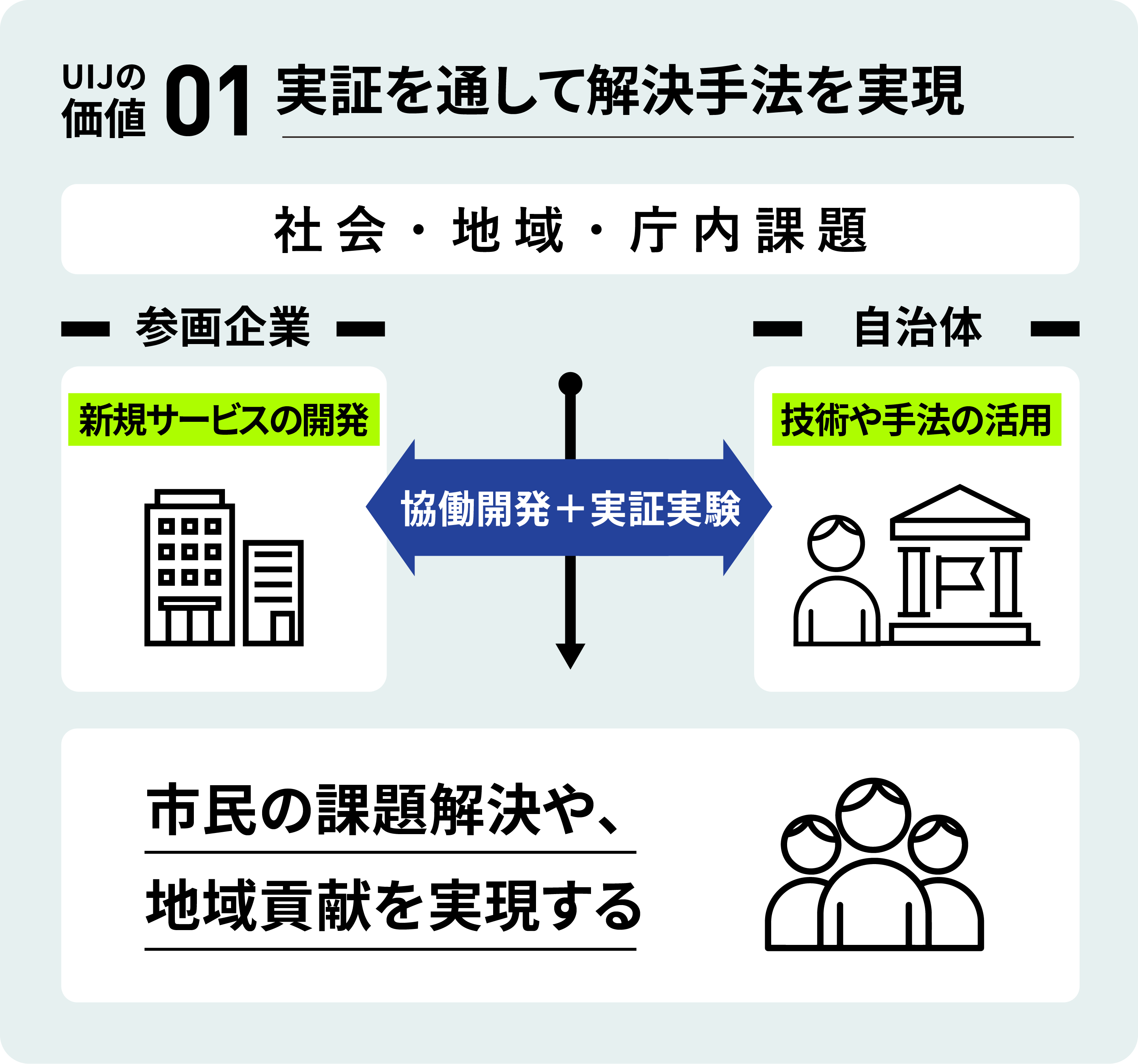

Urban Innovation JAPANのプラットフォームを通して、自治体の持つ本質的な課題にアプローチします。自治体と連携したサービスの実証実験を行います。

おすすめの募集中課題

資料請求・新着課題

地域・社会課題解決に繋がる、

本当の意味での地域創生をともに実現しませんか?