応募終了

Point

解決したい課題

地籍調査における認証者検査は、都市計画課の職員が各市町村に赴いて現場検査を行っている。現地への移動にかなりの時間を要するため、事務負担を軽減したい。

市町村は、①市町村が行う現地検査②県が行う現地検査の2回、現場へ赴いて検査をしているため、②をリモート化したうえで①②を同日連続して実施することで、市町村の移動時間や事務負担を軽減させたい。

想定する実証実験

ICTを活用し、オンラインによる認証者検査が適正に実施できるか、以下の観点から検証する。

①委託業者及び市町村職員は現場、県職員は県庁からオンラインにて接続という体制で、辺長検査の一連の工程(筆界点の位置・名称確認、TSによる辺長観測結果の読み取り等)が適切に実施できるか。

②GPSを活用し、現場で観測を実施している委託業者および市町村職員の現在地情報を取得し、調査区域内で検査を実施していることを担保できるか。

③ひとつの画面上でビデオ通話によるTS画面の確認、現地側の現在地情報および検査帳票による合否判定が確認できるか。

④上記1~3の内容が、山間部の電波状況でも遅滞なく実施できること。

Story

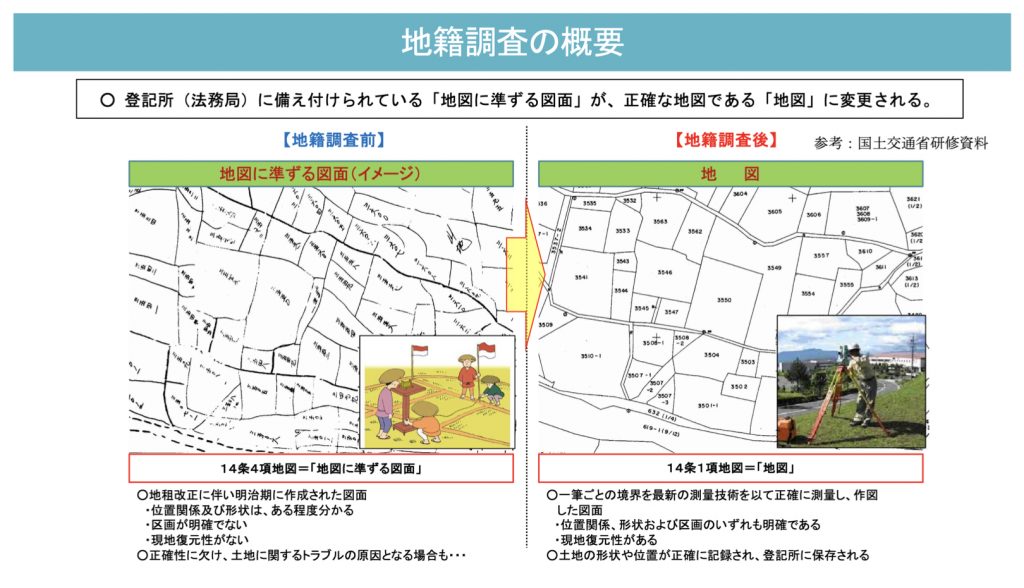

地籍調査とは

・地籍調査とは、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。地籍調査が行われることにより、その成果は登記所に送られ、登記簿の記載が修正され、地図が更新されることになります。

・県は、市町村の地籍調査へ補助金を交付するほか、調査に係る技術的支援を行っています。また、市町村が実施する地籍調査が、国の定める作業規程準則に則って実施されているか、成果に誤りがないかを「認証者検査」と呼ばれる工程で確認しています。

・本県の地籍調査の進捗状況は、調査対象面積4924.79㎢の内、2021年度末までの調査済面積が664.24㎢となっており、全国平均52%と比較して、進捗率が13%と、全国42番目となっており、大変低い状況です。

・地籍調査が進んでいないことで、特に懸念されるのは、南海トラフ地震が起きた際に、迅速な復旧・復興に大きな支障が出ることです。

・今年度の調査実施市町村は22市町村および1組合であり、今後も調査実施市町村を増やす取り組みを行っていきます。

課題

・こうした事業の拡大が見込まれる一方で、本県の検査業務もそれに応じて増加することが見込まれます。

・市町村が実施する地籍調査の事業では、各工程の最後で県職員が成果の検査を実施しますが、測量工程における検査では、市町村職員及び委託業者とともに調査現場へ臨場し、測量の成果が正しいか、トータルステーションで観測し、その誤差を確認するという作業を実施します。

・この検査は年度末に集中し、年度末は検査日程の調整や、人員配置に苦慮しています。検査に要する時間は、県庁から現地までの移動時間が大半を占め、1日に1件の検査を行うのが限度であり、業務を圧迫しています。

ねらい

・認証者検査は、国が定める「工程管理および検査規程(細則)」の規定に基づいて実施しています。令和6年4月に、この規程が改正され、これまで実施していた現地検査について、オンラインにより実施することが可能となりました。愛知県としては、検査を効率的に実施しつつも、調査の成果が問題ないか県職員の目でしっかり検査していきたいと考えています。

・このため、検査規程の改正をふまえ、今後は市町村職員及び委託業者が現地で観測作業を行い、作業の内容や観測結果を県職員がオンラインで確認する手法を検討しています。

・現地検査をオンライン化することで、一日に複数件の検査を実施することが可能になるほか、これまで移動時間に充てていた時間をほかの業務に充てることが可能となり、業務の効率化にも寄与します。

・ZOOMやTeamsのようなウェブ会議システムの形式をベースに、現場の位置情報を事前に取り込んだ測量図面とオーバーラップさせ、現在地付近の杭情報を図面上で確認したり、カメラ越しに確認した観測結果の数値をシステムに入力し、画面上で検査結果の判定、共有ができるようにしたいと考えています。

むすび

・この現地検査は地籍調査を実施する上で必ず発生する検査であるので、現地検査のオンライン化は、愛知県に限らず他の都道府県でも今後実施されていくのではないかと考えています。

・オンライン検査は規程に盛り込まれたばかりの新しい検査方法であるため、オンライン検査のシステム構築は、全国で見ても先進的な取り組みです。この取り組みを一緒に実現していただける方をお待ちしています!

Vision

実現したい未来

現地検査をオンライン上で実施することにより、現地検査業務に係る時間を短縮し、業務の効率化を図りたい。

得られるもの

認証者検査は全都道府県で実施しているため、他自治体への同等技術及びサービスの展開が得られる。

Outline

実証支援金:最大100万円

1課題あたり最大100万円を県が負担。

支払いのタイミングは、実証実験が完了し、実証報告書の検査完了後を予定しております。

実証実験に関する経費が100万円を超える場合、超える費用は企業等のご負担になります。

| 背景 | ・地籍調査の検査事務については、大きく分けて受託事業者が行う「受託法人検査」、事業実施者である市町村が行う「委託者検査」、認証者である県が行う「認証者検査」がある。 ・認証者検査は、書類検査のほか、現地で実際に測量を行い、測定距離を確認する検査(辺長検査)も行う。 ・現地における検査は、現地までの移動、現地市役所での検査場所の決定、現地作業の工程で行うが、ほぼ1日かかって実施する。 ・この現地検査は、県職員が様々な業務の中、時間を割いて現場に赴いて検査を行なっており、負担も大きい。 |

|---|---|

| 課題(詳細) | ・これらの現地検査をオンライン化することができれば、1日に複数箇所の現地検査を実施することが可能となる。 ・地籍調査業務に関する法律についても、「2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規定細則」の改正が行われ、認証者検査におけるリモート実施の内容も入れられていた。 ・今後は、認証検査においてリモート検査を積極的に取り入れていくことが求められる。 |

| 求める解決策 | ・ICTを活用し、認証者検査をリモート化することで、現状の検査時間を短縮していきたいと考えている。また、認証者検査を現地で行う趣旨は、実際に現地で距離等を計測し、正確性を保つところにあることから、リモート化した場合も、その正確性を担保する必要がある。 |

| 想定する実証実験内容(詳細) | ・現地で検査を実施する検査員が撮影するカメラの映像を、リモートで県職員が正確に把握することができるかを検証する。 ・GPS等を活用し、検査員の位置情報を把握することで、現地で実際に認証者検査が実施されていることを担保できるかを検証する。 ・検査員の位置情報を測量図面に落とし込んで表示することで、検査箇所が間違いないことを確認できるか検証する。 ・検査数値の入力および計算を画面上で実施し、検査帳票の出力が可能か検証する。 ・測量研修会の場で、上記の検証を行う。また、電波の脆弱な山間部でも遅滞なく検査が実施できるか検証する。 |

| 実証実験成功後の発展性 | 認証者検査は全都道府県で実施しており、今回の法改正に伴い、他の自治体が認証者検査のリモート化を検討していると考えられるため、他自治体への同等技術及びサービスの展開が期待できる。 |

| 提案企業に求める専門性 | ・リモート化のためのICT技術に関する知見。 ・位置情報の計測に関する知見。 |

| プロジェクトの進め方打合せ方法 | 打合せは対面でもオンラインでもどちらでも可能である。 |

| 提供可能なデータ・環境等 | 実際の検査様式や過去の検査記録等。 |

| プログラム終了後の本格導入 | 実証実験後にシステムの機能や運用方法、コスト等を検証し、本格導入を検討する。 |

選考基準・スケジュール・よくある質問など

私たちの仕組みについて

想いを持った自治体と

企業が集う場所

Urban Innovation JAPANのプラットフォームを通して、自治体の持つ本質的な課題にアプローチします。自治体と連携したサービスの実証実験を行います。

おすすめの募集中課題

資料請求・新着課題

地域・社会課題解決に繋がる、

本当の意味での地域創生をともに実現しませんか?