応募終了

Point

解決したい課題

焼却されている可燃ごみを資源化によって減量したい

想定する実証実験

可燃ごみの中から資源化が可能なものを選び、資源に変える仕組みを検証する

Story

「ごみゼロ社会」の実現に向けて

岡山市では、市民・事業者・行政が一体となって「4R」の推進に取り組むことで、ごみの減量化を図り、ごみゼロ社会の実現を目指しています。4Rは、「リフューズ(発生抑制)、リデュース(削減)、リユース(再利用)、リサイクル(再生利用)」の頭文字を取った言葉で、持続可能な資源管理を促進するための基本的な原則を表しています。

ごみを出さずに生活することが理想ですが、生活をしているとごみは必ず出てしまいます。では、ごみをできる限り減らすにはどうすればよいか…それを今回、実証実験で取り組んでみたいと考えています。

-600x616.png)

なぜごみを減らす必要があるの?

ごみは、もともとは天然の資源から作られたものが多く、大量消費、大量廃棄の生活を続けると、貴重な資源がいずれ枯渇してしまいます。また、ごみ処理に伴って排出されるCO2は地球温暖化を加速させ、異常気象などの環境問題につながってしまいます。

そのため、ごみを減らすことで、貴重な資源を未来に残すことや地球の自然環境を守ることにつながり、資源循環型社会を形成していくためにはとても大きな意義があります。

市民と一体となってごみを資源化!

岡山市では令和6年3月から、プラスチックの分別回収を始めました。市はこれまで、プラスチックも可燃ごみとして焼却することでエネルギーに変換して利用してきました。ただ、焼却には温室効果ガスであるCO2の発生が伴います。地球温暖化の危機が叫ばれる今、プラスチックをリサイクル資源として分別回収することはCO2削減につながり、大きな意義があります。

これまでの習慣を変えることは大変なことですが、市民の皆さまのご協力により、順調な回収につながっています。

家庭ごみの山には『宝物』がいっぱい?

では、プラスチック以外にも再資源化できるものはないのでしょうか。

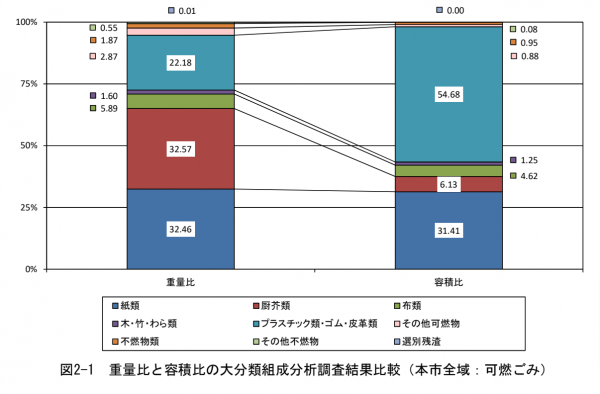

岡山市では、平成17年度から毎年、家庭ごみの排出実態を把握し、ごみの減量化・リサイクルの可能性を検討することを目的として、市内の家庭から排出されるごみの組成を分析する調査を行っています。

令和5年度の組成分析調査の結果では、「生ごみ(厨芥類)」が、なんと約3割も占めていたのです。実はこの「生ごみ」は、例えば、堆肥化することで農業や園芸、植木鉢栽培などの土壌改良や肥料として使用することができるようになるなど、可燃ごみ中では特に再資源化・減量化が可能と言われています。

これまで岡山市では、生ごみ処理容器購入費補助制度や、ダンボール箱を使ったコンポストの配布事業(桃太郎のまち岡山コンポスト)などを行っています。「生ごみ」の再資源化・減量化に対する市民の意識は徐々に向上していますが、現在のところは残念ながら家庭で発生する「生ごみ」の大部分が有効活用されることなく、可燃ごみとして焼却処分されています。

Let‘s Go!トレジャーハンティング!

家庭ごみの中には「生ごみ」だけでなく「おむつ」や「剪定枝」といった再資源化が可能な、未来に残したい『宝物』が、まだまだい~っぱい眠っています。「生ごみ」への取り組みはもちろん、今回は資源化できるものならどんな提案でもOKです。「おむつ」「剪定枝」以外にも、資源化できる・しやすいものを選んで、どう資源化していくかの提案をお待ちしております。

ぜひ!私たちと一緒に宝探しをして、地球にやさしい環境づくりに“Challenge”してみませんか?

Vision

実現したい未来

岡山市全体で、有用なものをできる限り循環資源として利用すること

得られるもの

地域での実証実験を通じたデータ取得やサービスの認知向上

Outline

実証支援金:最大50万円

実証にかかる実証プロジェクト経費の支払

1件あたり50万円(税込み)上限

| 背景 | 岡山市では、可燃ごみの減量化を図るため、令和6年3月からプラスチック資源の分別回収を開始した。 次に資源化が可能なものとしては、組成分析の結果から、剪定枝、おむつ、生ごみなどが想定されており、回収方法等について検討を進めている。 |

|---|---|

| 課題(詳細) | 可燃ごみを減量化するには、可燃ごみとして排出されているものを資源に変えることが手段の1つである。 資源化の可能性があるものを分別して回収する方法や、ごみとして排出される前に各家庭で資源化する方法などがあるが、どの手法を広めるにしても、市民生活に大きな影響を与えると予想される。 そのため、小さな規模での実証実験を行い、市民の利便性や負担感を調査したうえで、施策の実現可能性を図る必要がある。 |

| 求める解決策 | 生ごみ、おむつ、剪定枝など、現在焼却されている可燃ごみの一部を地域で資源化できるような仕組みづくり。 |

| 想定する実証実験内容(詳細) | 特定の地域に協力してもらい、資源化するための技術の検証を行い、ごみの減量効果(資源化量)や事業の展開方法を検証する。 具体的には、生ごみではたい肥化やメタン化、おむつでは再資源化プラントでの処理、剪定枝ではたい肥化やチップ化など。 協力地域については、環境事業課にて依頼予定。 |

| 実証実験成功後の発展性 | 可燃ごみの減量化はすべての自治体が取り組んでいる課題であり、本件の実証実験での成果は他の自治体へのアピールポイントになりえる。 |

| 提案企業に求める専門性 | ・実証実験が可能な資機材を保有しており、既存の手法よりも効率的な資源化が見込まれることや、持続可能な手法として再生可能なエネルギー利用、経済合理性のある処理単価などが提案できること。 ・その他、地域巻き込み型の事例や連携実績があるとなおよし。 |

| プロジェクトの進め方打合せ方法 | 通常の打ち合わせはオンライン会議で対応可能ですが、地域の状況を把握するために現場視察を行ってもらいたい。 |

| 提供可能なデータ・環境等 | 実証実験を行う地域の選定や事業への同意、説明会の開催は市が担当する。 |

| プログラム終了後の本格導入 | ・令和8年度以降のごみ処理計画において、提案手法を掲載するなどの検討を行う。 ・必要に応じて、実証実験の継続や規模拡大を検討する。 |

選考基準・スケジュール・よくある質問など

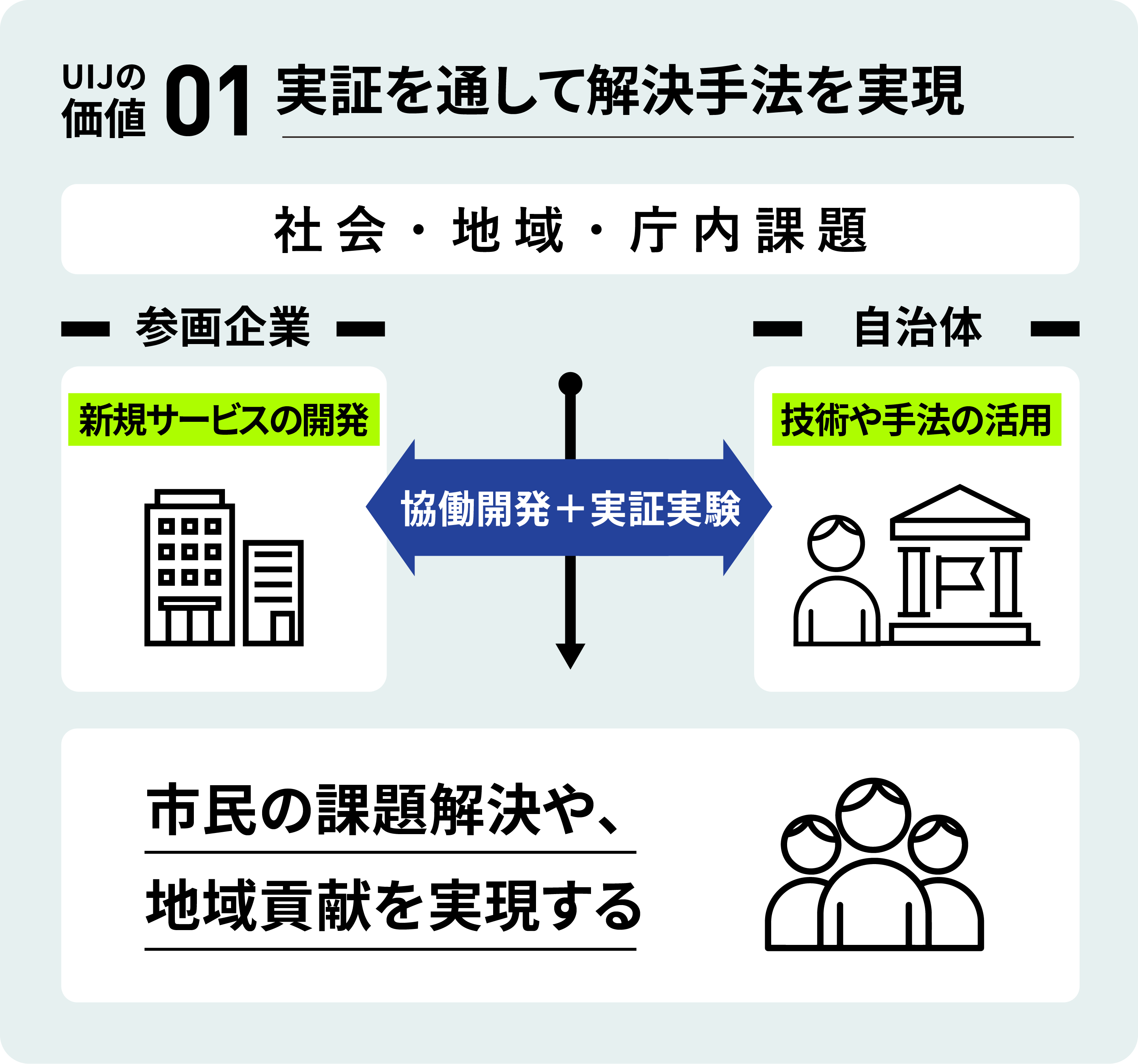

私たちの仕組みについて

想いを持った自治体と

企業が集う場所

Urban Innovation JAPANのプラットフォームを通して、自治体の持つ本質的な課題にアプローチします。自治体と連携したサービスの実証実験を行います。

おすすめの募集中課題

資料請求・新着課題

地域・社会課題解決に繋がる、

本当の意味での地域創生をともに実現しませんか?