応募終了

名古屋市 緑政土木局 測量調査課

測量の未来!基準点のナレッジ共有システムを構築し、スマートな境界確認を実現したい

Point

解決したい課題

測量の方法や結果にばらつきを少なくするために、過去の測量結果をオープンにし、情報共有を効率的かつ効果的に行うこと。さらに測量データの新たな活路を見出したい。

想定する実証実験

過去の境界査定と測量標の使用データをもとに、該当地区の特性を踏まえた「使用する基準点の場所」や「測量方法の最適順位」を照会し、測量のばらつきを減らせるか検証する。

Story

道路境界査定の現状

皆さんは、測量をご存知でしょうか?

町の道路で、黄色い箱を立てて測量している様子を見たことはあるかと思います。あれは、土地の面積や境界線を割り出すために行っているものです。

このときに活用するのが今回の主役「公共基準点」です。現在市内には、4万点の基準点を設置しています。

私たち測量調査課は、この基準点を管理している部署です。

名古屋市において、測量する多くのケースは「道路境界査定」と呼ばれるものです。市民がお持ちの土地(民地)と行政が持つ道路との境界がどこなのかを決定するのに必要な業務です。現在名古屋市では道路境界確認の際に、基準点や過去の立会記録などたくさんの資料に基づいて実測し、そのデータを精査して境界線を決定しています。

また、基準点は、民地の面積を測る際にも使われています。基準点は、民間の方も自由に使用してよい公共財なのです。

測量には、使用する基準点の選択に専門的な知識が必要となるのですが、実は測量する人(土地家屋調査士や測量士)によって考え方が異なることから測量結果にばらつきが生じています。名古屋市では非常に多くの基準点を設置しているため、使用する基準点の選択を誤って偏った測り方をしてしまうと、誤差が大きくなってしまいます。

測量方法の精査は職員頼み?

こうしたばらつきを極力少なくするために、測量方法や使用する基準点などを精査するのも私たち職員の役割です。

近接する場所の測量データなどを元に判断するのですが、紙やPDF、Excelで管理しているデータを照合して確認・精査する業務に多くの時間を要しています。

また、市は情報をもっているものの公開はされていないため、土地家屋調査士など測量する方は、事前に確認することもできません。

過去の測量データを共有し最適化したい

これらの問題を解決するために、これまで蓄積してきた測量データから最適な基準点や観測ルートを分析し、最適な測量方法を提示したり測量データを共有する仕組みを作ることにより、測量結果のばらつきを最小限にすることができないかと考えています。

ただ、先述の通り、紙やPDF、Excelで管理しているデータをどう整理し、参照させるのがよいのか頭を悩ませています。また、過去の測量データがない場合にも、使用を推奨する基準点を出したり、評価できる仕組みを構築したいと考えています。

データも公共財として活用してほしい

私たちは、基準点という設置物を活用いただくだけでなく、測量データもオープンに活用できるようにするべきだと考えています。これからはデータ・情報も公共財として活用していくべきなのです。

測量したい地点の基準点からの最適な測量方法がわかり、誰もが同じ精度で測量できる未来を一緒に作りませんか?

皆様のご応募をお待ちしています。

Vision

実現したい未来

測量したい場所に対し、近隣で行われた境界査定の座標値・測量結果を参照でき、誰もが同じ測量方法・考え方で計測を行える状態を目指したい。

得られるもの

名古屋市の境界査定の結果と測量標のデータ

自治体における測量に関する専門知識

Outline

実証支援金:最大150万円

負担金の支払い

実証にかかる経費の一部を本市が負担します。※消費税等も対象

行政課題1件あたり150万円まで

社会課題1件あたり300万円まで

| 背景 | 基準点とは名古屋市が設置・管理を行っているが、誰もが使って良い設置物である。 基準点の利用目的は、大きく2つある。 ①民地と道路の境界を明確にする(名古屋市と民地オーナーとの間での境界整理)これを道路境界査定という。 ②民間の測量は、土地のサイズを正確に把握するために使用する(民地オーナー同士の測量にも使える) 本市の道路境界査定では、民地オーナーの代理人である測量士や土地家屋調査士が道路や街区を測量したデータをもとに、市と協議し境界線を確定している。 同じ場所の測量でも、使用する基準点や測量方法(ルート)が異なると、結果が変わってしまうため、両者がなるべく同じ方法や考え方で測量することが求められる。 |

|---|---|

| 課題(詳細) | 測量士と土地家屋調査士では、測量データにおける誤差の考え等も異なり、基準点からの測量方法にもばらつきがある。 法律上も微差が認められているものの、名古屋市としてはなるべく精度高く境界管理を行いたい。 問題は、測量士も土地家屋調査士も、同じエリアで測量した際に使用した基準点や測量方法について、参照する方法がなく、自らの考えで測量を行ってしまっているため、過去のデータと異なる結果が出たり、使用する基準点が違ったりということが発生している。 ただ、過去の測量データについては、PDFや紙で保管されているうえ、公開されていない情報になるので、必要に応じて測量士と土地家屋調査士が参照できる状態にないのが現状である。 |

| 求める解決策 |

そのため、過去の測量データを蓄積し、特定の条件で検索でき、測量士や土地家屋調査士と共有するような仕組みを構築したい。過去の測量データがない場合に、使用を推奨する基準点を出したり、評価できる仕組みを構築したい。 データベース管理が必要なのか、生成AIのようなもので参照できるようにするのか手法は問わない。位置情報を伴うデータのため、GISのようなシステムになることも想定しているが、課題が解決できれば手法は問いませんので幅広く提案いただけるとありがたい。 |

| 想定する実証実験内容(詳細) | 実際に測量士や土地家屋調査士に現地測量依頼をするときに、正しく参照するべき過去の測量データや、使用推奨する測量方法を示すことができるか、それによって測量結果のばらつきを少なく出来るかを検証したい。 測量データが安定することから道路境界査定にかかる業務短縮、道路工事に伴う道路境界位置出しの業務短縮につながるかも合わせて検証する。 |

| 実証実験成功後の発展性 | 他の自治体で同様の業務を行っている部署においても、こうしたノウハウが紙やPDFで保管されているケースが多々あり、市民や事業者に共有できない状態になっているものが多い。今回の難題について解決の糸口が見えれば、他の自治体への展開も検討可能。 |

| 提案企業に求める専門性 | 位置情報を伴う様々な形式のデータを検索、参照するようなシステム構築のノウハウがあるとありがたい。 |

| プロジェクトの進め方打合せ方法 | 現場で測量することも可能です。またWeb会議にも対応いたします。 |

| 提供可能なデータ・環境等 | ・基準点の多角網図 ・測量標使用報告書 ・基準点座標 ・査定に使用した座標値 |

| プログラム終了後の本格導入 | 基準点とともにオープンデータ化ができれば、HP掲載を検討 |

選考基準・スケジュール・よくある質問など

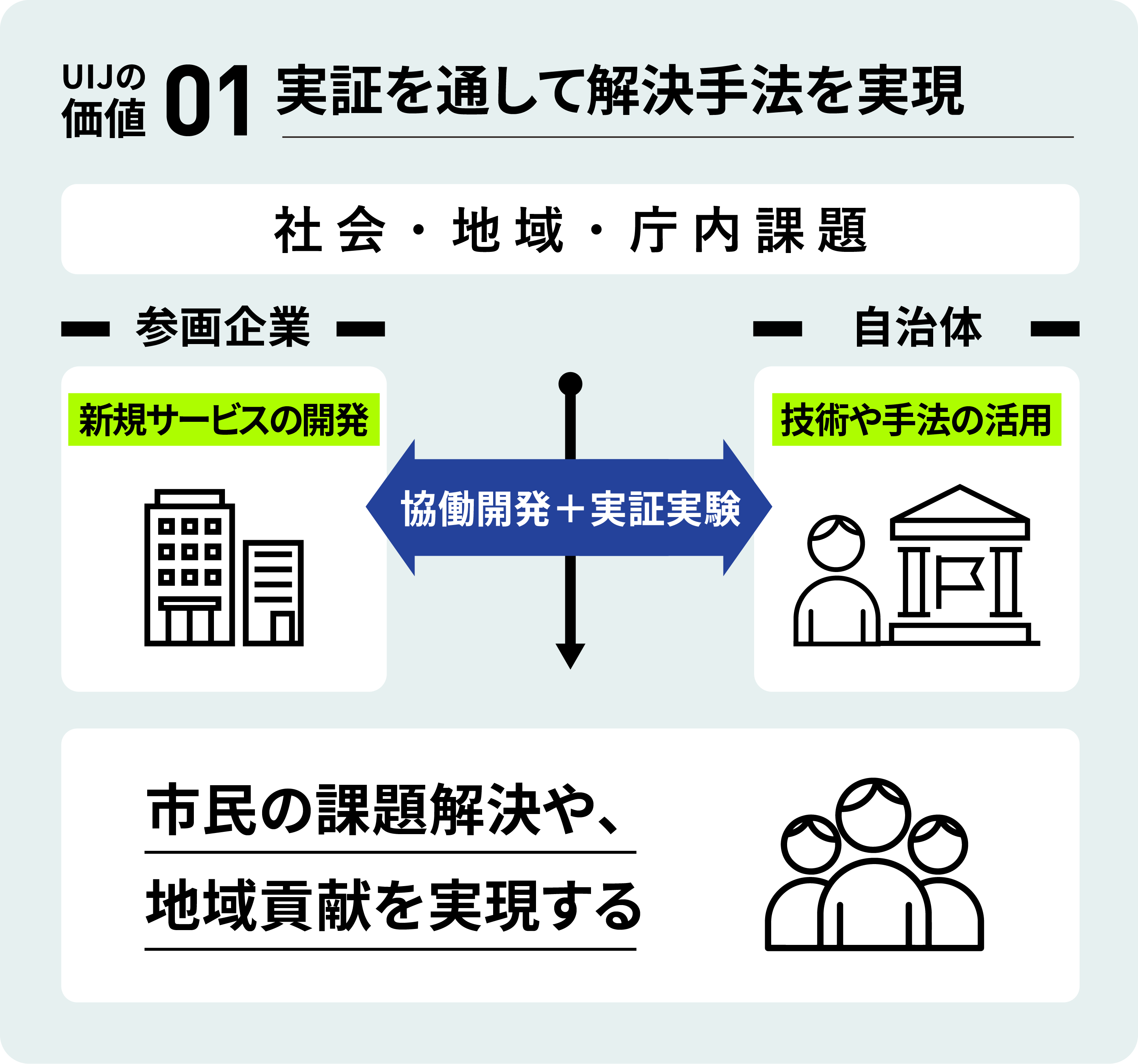

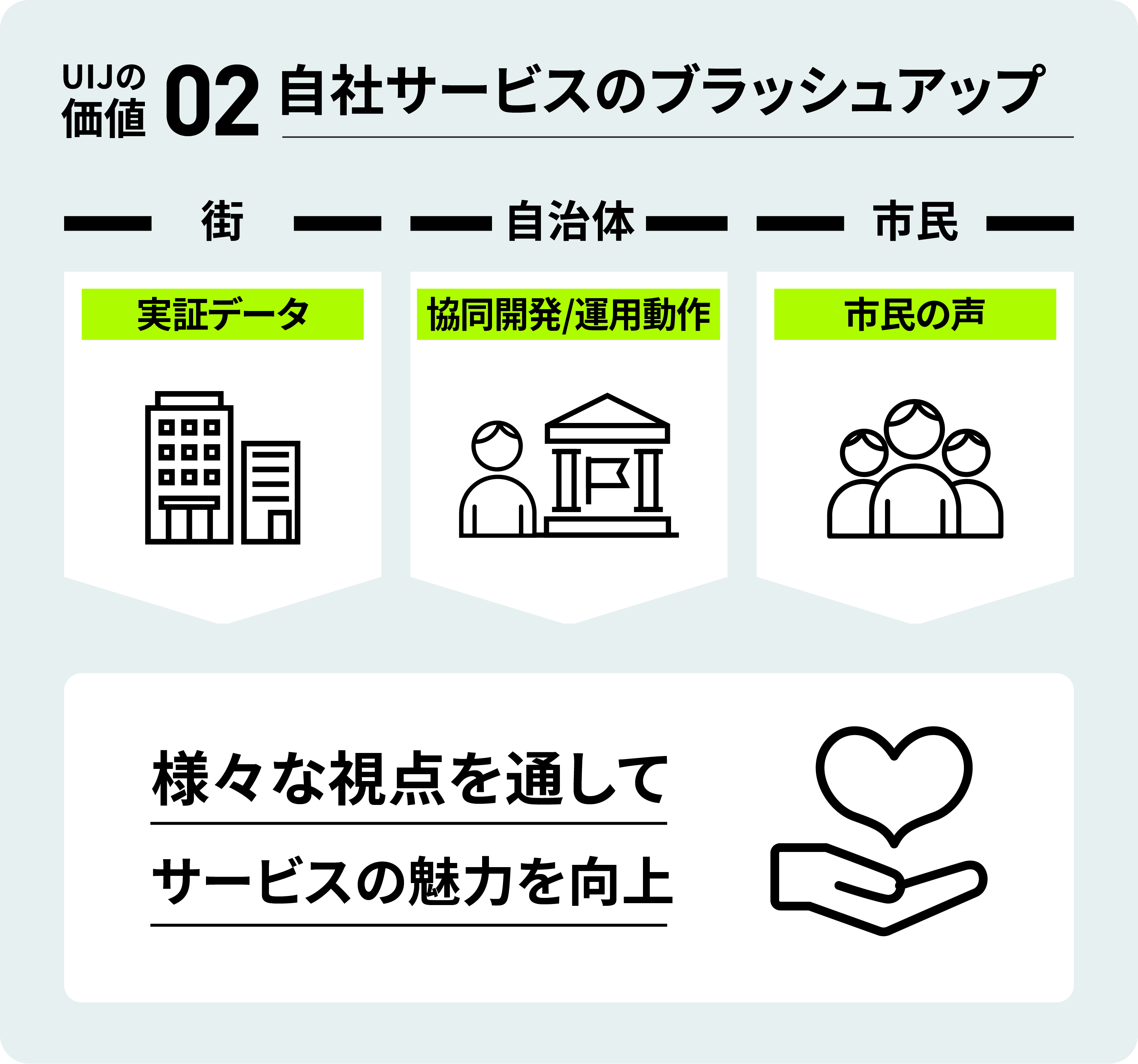

私たちの仕組みについて

想いを持った自治体と

企業が集う場所

Urban Innovation JAPANのプラットフォームを通して、自治体の持つ本質的な課題にアプローチします。自治体と連携したサービスの実証実験を行います。

資料請求・新着課題

地域・社会課題解決に繋がる、

本当の意味での地域創生をともに実現しませんか?