応募終了

-scaled.jpg)

Point

解決したい課題

毎年度(前年度2~3月:4月1日から利用。4月~随時受付)利用者からの申請を受け紙の利用券(福祉タクシー:高齢者24枚、障害者24枚、透析48枚)を発行している。毎月利用した各業者からは請求書と併せて利用券を添付し町へ提出、町で利用券を入力集計している。

以上の業務を現在アナログ方式で行っているが、現場の業務負担が大きく、どうにか改善できないかという状況になっている。

想定する実証実験

(1)紙の利用券の発行(役場)

(2)利用時の記録(事業者)

(3)定期的な利用報告/請求(業者→役場)

(4)紙の利用券の再発行(役場)

現在アナログ方式で行っている上記各業務において、特に(2)(3)を中心にデジタル化による業務効率化を図りたい。

Story

目次

免許返納も増える中、大きな島で車無しの生活は大変

平成16年10月1日に、周防大島町は大島郡の4つの町が合併して誕生しました。山口県東部に位置する周防大島は、瀬戸内海で3番目に大きい島で大畠瀬戸を渡る大島大橋で、周防大島と本土が連結されています。人口に対して面積が広く、人口密度は県内でも低くなっています。

人口は減少していますが、総人口に占める割合は、0歳~39歳は低下傾向、40歳~64歳は横ばいであるのに対し、65歳以上は上昇しており、令和6年5月は55.4%と高齢化率は全国、山口県を上回っています。集落が点在し、役場や役場支所、医療施設、商店などがある地域から離れた地区も多く存在します。特に80歳以上の高齢者の中には運転免許返納されている方々も多く、通院や福祉サービス利用、買い物等生活上のさまざまな活動が困難な状況です。

地域の生活に不可欠な助成券、ただその運用に現場は一苦労…そのような状況の対策の一つに福祉タクシー利用券制度があります。この制度は、80歳以上の高齢者や心身障害者、透析者を対象とし、「外出支援」を目的として年間24枚(透析者48枚)の利用券を発行しています。これらの利用券を利用することで交通手段への負担軽減や社会参加促進への一助となっています。毎年1,000人を超える住民から申請書を提出してもらっています。

申請~請求(アナログ方式の負担)

次に、この事務作業手順について紹介します。1,000人を超える方々に紙の利用券を配布し、利用者はその券をタクシー利用時に運転手に切り取って渡すことで基本料金の減免を享受できます。また、タクシー会社は毎月、利用券を数え、請求書に添付し、町へ提出します。請求を受け付けた町においては、またその券を数え、枚数を確認の上、請求額を確認し、翌月に支払いを完了します。

1.申請

利用者は利用申請書を役場に提出します。

役場では、申請書を受理した後、名簿への入力と登録作業を行います。その後、紙の利用券を印刷して利用者宛てに郵送しますが、お手元に届くまで時間がかかることもあります。

このため、問い合わせ電話が多数寄せられています。

2.利用

利用者は町内のタクシーを利用したら、紙の利用券を切り取って事業者に手渡します。

事業者は利用券に日付や助成金額等を記入し事業所で保管します。

3.請求

事業者は月末に保管していた利用券を手作業で集計し、請求書に集計された紙の利用券を添付し、役場に提出します。

窓口では、事業者の目の前で提出された利用券を数え、請求書に記入された利用券の数が合っているか確認します。

.jpg)

利用回数が多い事業者で、月400枚程の利用券が提出され、確認作業で時間がかかり窓口で渋滞が発生します。

登録しているタクシー事業者は8社あります。役場は、提出された紙の利用券一枚一枚を管理システムに入力していきます(利用情報の入力)。

-1-1024x768.jpg)

4.紛失

利用者が利用券を紛失した場合、利用を確認したのちに残りの枚数を再発行して郵送しています。

(1カ月以上かかる場合があり、その間は実費で支払わなければなりません。)

紙の利用券のデジタル化を、「デジタル未経験」のユーザーを取り残さない形で

負担や手間を少しでも減らすためには、デジタル化された管理システム導入が必要です。利用申請書類は一度提出すれば、毎年度の申請をしなくても使用可能です。運営事業所及び役場側も要求書類作成・処理等々の負荷低下効果も期待されます。

まず今年度は、現在アナログ方式で行っている前述の各業務において、特に2と3を中心にデジタル化による業務効率化を図りたいと思っています。(もちろん、1や4についてのご提案もあれば大歓迎です!)

前述の2や3の業務は、現在手作業で行っている集計~請求作業のデジタル化が中心ですが、現在利用券が紙での配布なので、利用券とデジタル集計をどのように手間なくつなげられるかがポイントとなります。この点、現在の紙の券の形式にはこだわっておらず、例えばカード式に変更、QRコード付与といった券の変更/カスタマイズといった提案も受け付けています。

ただし、高齢層を含む全体ユーザー層向けサービス展開時点では「デジタル」未経験ユーザー対応策も重視しなければいけません。

例えば、助成券のアプリ化/ウェブ化は比較的思いつきやすいアイデアですが、ユーザーの多くが80歳以上の高齢者で、一定割合でスマートフォン未所有者もいるため、皆に等しく利用いただく公共サービスの観点から、本当に使ってもらえるのだろうか…と現場からの声もあります。

また、システム構築費用についても、費用対効果を考慮し進める必要があります。

.jpg)

.jpg)

「紙とデジタルの連携」というDXのラストワンマイルに、一緒にチャレンジしませんか?

全国各地では既に紙製「利用券」を活用した事業が展開されており、紙製「利用券」とデジタル集計間の課題解決策も模索されている担当者も少なくありません。

福祉タクシー利用券のデジタル化体制が整備され次第、将来的には福祉タクシー利用券だけではなく、地域通貨やローカルアプリ等々他サービス連動性強化も視野に入れつつ、高齢層含む全世代ユーザーに向けたサービス拡充を目指す所存です。

当該取組みへ共感いただき、紙製&デジタル間のスムーズ連携について可能性を持つ企業様から積極的なご応募をいただきたく思っています。ご応募お待ちしております。

.jpg)

Vision

実現したい未来

従来の紙ならではの、使う人を選ばない使い勝手は維持しつつも、デジタル化によって現場の負担が軽減される仕組みの構築。

紙の利用券の発行、その利用券を一枚一枚数える請求、これらを簡単に処理できる仕組みの構築。

得られるもの

同じような紙の利用券を使った助成は、多くの自治体が実施しており、紙の券ゆえの、各手続の手作業にまつわる課題も同じく多くの自治体が抱えている課題である。この実証により同じ課題を抱える自治体に横展開することもでき、なおかつこの実証でPRすることで宣伝広告費も最小限に抑えることができる。最小限の投資で最大の受注を見込むことができる。

Outline

実証支援金:最大50万円

1件(1課題)あたり50万円(税込み)上限

| 背景 | 毎年度利用したい人は申請書を町に提出してもらっている。 町にて受けた申請書を入力し紙の利用券(タクシー:高齢者24枚、障害者24枚、透析48枚)を発行している。 その後、毎月利用した事業者からは請求書と併せて利用券添付し提出、町で利用券を入力集計している。 利用者が、申請(役場より離れたところに住んでいる方や足が悪い方はタクシーで申請にくる方もいる)から利用券が手元に届くまで印刷や郵送で早くて一週間はかかっている。 また、紛失した場合の再発行は、当該月の利用を確認したのち残りの枚数を送付している。 以上のような業務を手作業で行っているがゆえの負担も出ており、現場からは改善を望む声がでている。 |

|---|---|

| 課題(詳細) | (1) 利用券の発行(役場) (2) 利用時の記録(事業者) (3) 定期的な利用報告/請求(業者→役場) (4) 利用券の再発行(役場) 現在アナログ方式で行っている上記各業務において、特に(2)(3)を中心に下記のような課題が見受けられる。 ・紙の利用券を数える手間がかかる。 |

| 求める解決策 |

現在アナログ方式で行っている前述の各業務において、特に(2)(3)を中心にデジタル化による業務効率化を図りたい。 |

| 想定する実証実験内容(詳細) | ・(2)(3)の業務は、現在手作業で行っている集計~請求作業のデジタル化が中心となるが、現在利用券が紙での配布なので、利用券とデジタル集計をどのように手間なくつなげられるかがポイントとなる。 この点、現在の紙の券の形式にはこだわっておらず、例えばカード式に変更、QRコード付与といった券の変更/カスタマイズも応相談である。 ※ただ、券の完全電子化(アプリ等)は、利用者の多くが80歳以上の高齢者のため現場からは実現が難しいとの声がある。 (1)(4)の業務においても、併せて有効な解決法の提案があれば歓迎する。 |

| 実証実験成功後の発展性 | もし発展するとすれば、地域通貨や地域アプリとの連携などが考えられる。 |

| 提案企業に求める専門性 | 特に(2)(3)の業務においては、物理的な券やカードとデジタルの紐づけに関する知見を求める。 |

| プロジェクトの進め方打合せ方法 | 定期的な打ち合わせは、オンラインで実施可能。 ただ、必要に応じて現場での確認・検証にきていただけることが望ましい。 |

| 提供可能なデータ・環境等 | 役場内で持つ各種データ・情報(対象者数、利用券利用実績、利用券利用可能業者一覧など) |

| プログラム終了後の本格導入 | 令和7年度当初予算に向け調整したい。 既存の利用券の変更を行う方向性となれば、3月には対象者にカードを配りたい。 |

選考基準・スケジュール・よくある質問など

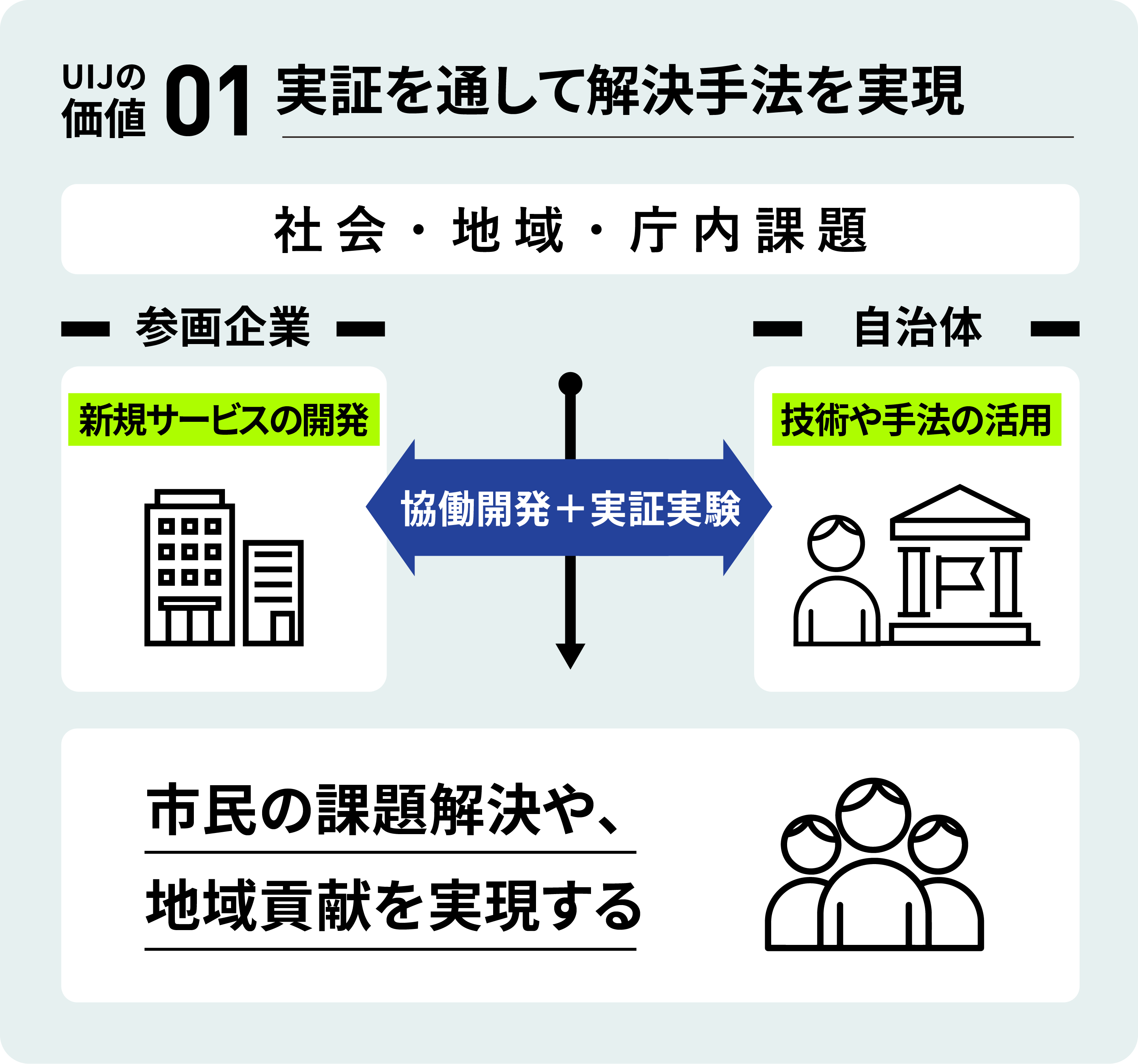

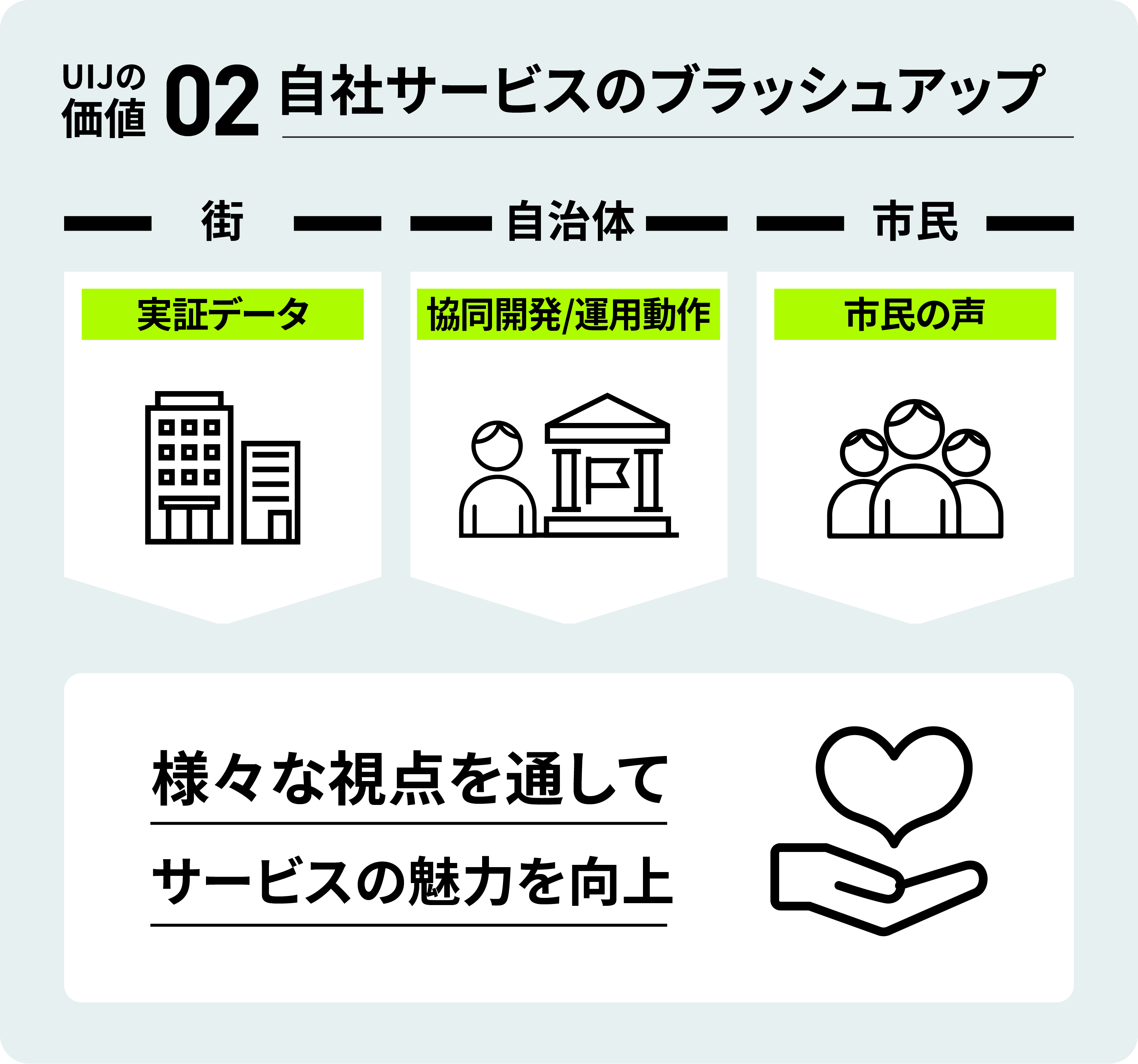

私たちの仕組みについて

想いを持った自治体と

企業が集う場所

Urban Innovation JAPANのプラットフォームを通して、自治体の持つ本質的な課題にアプローチします。自治体と連携したサービスの実証実験を行います。

資料請求・新着課題

地域・社会課題解決に繋がる、

本当の意味での地域創生をともに実現しませんか?